› 並木通りの音楽ヤ › amazon selection

› 並木通りの音楽ヤ › amazon selection2025年04月05日

♬現代が忘れ去りつつある何かがこの演奏に*リヒター指揮ミュンヘン・バッハ管○バッハ・ブランデンブルク協奏曲全曲

通販レコードのご案内モダン楽器を選んだリヒターの峻厳なバッハ。バッハの世俗音楽はもっと気軽に聴きたいという気持ちもないわけではありませんが衝撃を受ける「ブランデンブルク」を代表する名盤の一つです。

《独シルヴァー・ラベル》DE ARCHIV SAPM138 438/39 カール・リヒター ミュンヘン・バッハ管弦 バッハ・ブランデンブルク協奏曲(全曲)

《独シルヴァー・ラベル》DE ARCHIV SAPM138 438/39 カール・リヒター ミュンヘン・バッハ管弦 バッハ・ブランデンブルク協奏曲(全曲)バッハ演奏に生涯をささげた巨匠、カール・リヒターによる有名なブランデンブルク協奏曲。

モダン楽器小編成オーケストラによる求心力の強いキビキビしたリズムと力強い推進力が特長のバッハ演奏。アンダンテで深い抒情を聴かせる、ニコレやクレメント、バウマン、リンデ、ヘッツェル等、ソリストが非常に豪華なのも特筆されるところ。リヒターのしつらえた完璧なフォルムの中にあって、随所で味わい豊かなソロを聴かせてくれています。

録音は歪みなく明せきな音質で各楽器がクリアーに聞きとれます。1967年、ステレオ録音。

ヴィンテージレコード詳細・コンディション、価格

プロダクト

- レコード番号

- SAPM138 438/39

- 作曲家

- ヨハン・ゼバスティアン・バッハ

- オーケストラ

- ミュンヘン・バッハ管弦楽団

- 指揮者

- カール・リヒター

- 録音種別

- STEREO

- 製盤国

- DE(ドイツ)盤

ヴィンテージレコードのカバー、レーベル写真

コンディション

- ジャケット状態

- EX

- レコード状態

- M-

通販レコード

| オーダーは | 品番 / 26067 |

| 販売価格 | 6,600円(税込) |

プライバシーに配慮し、会員登録なしで商品をご購入いただけます。梱包には無地のダンボールを使用し、伝票に記載される内容はお客様でご指定可能です。郵便局留めや運送会社営業所留めの発送にも対応しております。

入手のメインルートは、英国とフランスのコレクターからですが、その膨大な在庫から厳選した1枚1枚を大切に扱い、専任のスタッフがオペラなどセット物含む登録商品全てを、英国 KEITH MONKS 社製マシンで洗浄し、当時の放送局グレードの機材で入念且つ客観的にグレーディングを行っております。明確な情報の中から「お客様には安心してお買い物して頂ける中古レコードショップ」をモットーに運営しております。

2025年04月05日

大きなスケールと濃やかな情感の同居しているブラームス ― 甘美で豊麗なヴァイオリンとチェロのノーブルで格調のある響き

ヴィンテージレコードの醍醐味アナログLP時代のブラームスのヴァイオリンとチェロの二重協奏曲の定番であった名演。

(演奏者)ブルーノ・ワルター指揮 コロムビア交響楽団 ジノ・フランチェスカッティ ピエール・フルニエ

(曲目)ブラームス 二重協奏曲

フランチェスカッティ最円熟期ならではの甘美で豊麗なヴァイオリンの音色で聴かせる鮮やかなブラームスは彼のベスト演奏の一つ。チェロのフルニエのノーブルで格調のある響きなど、共演者にも恵まれた万全の布陣。バックは滋味あふれる品格の高さ、ブルーノ・ワルターがその最晩年に、録音用に特別編成されたコロムビア交響楽団と録音した歴史的名盤です。コロンビア自慢の広がりのある360サウンドも特筆すべき鮮明さである。

80歳で現役を引退後、ワルターから見ると孫の世代のような30歳代のジョン・マックルーアの強引な説得で、彼の意匠をステレオ録音すべく専属のオーケストラ、所謂コロムビア交響楽団が結成され、本セットは1958〜59年に集中的に製作された。その後、彼の死の年まで約5年間にわたり録音プロジェクトが続けられた。ワルターの遺言的産物である。

伝統的な手法による古典派やロマン派音楽解釈の第一人者として、20世紀初頭からなかばにかけてのヨーロッパなどで高く評価されてきたブルーノ・ワルターの演奏は、豊かな情感にあふれたロマンティックな美しさを志向したスタイル。半世紀ものあいだヨーロッパの聴衆を魅了し続けてきたという事実は、演奏史に深く刻まれるものです。

北ドイツの重苦しい冬空を思わせるような重厚な音楽が思い浮かびますが、ブラームスが秋から春のシーズンにおもに仕事をしたのはウィーンであり、夏になるとスイスのチューリッヒやトゥーン、あるいはオーストリアのペルチャッハなどで過ごして作曲を行った。彼の音楽を聞いているとこのアルプス地方からイタリアへの憧れのようなものが、重々しい楽想に光を当てて音楽を魅力的にしている。この曲の第2楽章はアルペンホルン風の出だしの後、しみじみとしたメロディーがアルプスの夕暮れを思い起こさせ、ヴァイオリンにヴィオラが寄り添い、更にヴァイオリン・ソロが花を添える。この作品は当時、ヨアヒムの邪推から険悪となっていたブラームスとヨアヒムの和解をもたらした作品で、初演当時は「和解の協奏曲」とも呼ばれていた。協奏曲と言えば、華麗なソロを聴衆は期待していたわけなのだが、そうしたものには目もくれず、ブラームスは作品優先で仕上げている。聴き終えた後には、ああなんて美しいのだろうと、心を和ませる。

ワルターの為にロサンジェルス・フィルのメンバーや映画スタジオの音楽家などを中心に構成されオーケストラである「コロムビア交響楽団」を指揮した一連の晩年のステレオ録音は、大きなスケールと濃やかな情感の同居しているところに特徴があり、フランチェスカッティとフルニエという大物を迎えた二重協奏曲での大らかな表現などどれも聴きごたえのある演奏ばかり。

米国コロムビアの発祥は1930年に設立されたコロムビア・アーティスツ・マネージメント・インクという会社で、ユダヤ系資本が大株主で音楽界に絶大な力を及ぼしていることについては色々と書かれていることもあり、ユダヤ系のレナード・バーンスタインや同時並行して1950年代後半から引退中だったこれまたユダヤ系のワルターの起用したことは周知の事実。モノーラルからステレオの普及黎明期ということもあり、純粋に彼らの仕事を後世に伝えようとする熱意から発展した。なんであれ、こうして大指揮者の最晩年に多くの美しい録音がモノラル・セッションとステレオ両方とで残されたことは幸いでした。

1959年11月20日&22日録音。名演、名盤。

レコード・ノート

プロダクト

- レコード番号

- OS136

- 作曲家

- ヨハネス・ブラームス

- 指揮者

- ジノ・フランチェスカッティ ピエール・フルニエ

- オーケストラ

- コロムビア交響楽団

- 指揮者

- ブルーノ・ワルター

- 録音種別

- STEREO

- 製盤国

- JP(日本)盤

レコードのカバー、レーベル写真

2025年04月04日

2025年04月03日

大きなスケールと濃やかな情感の同居しているブラームス ― 甘美で豊麗なヴァイオリンとチェロのノーブルで格調のある響き

ヴィンテージレコードの醍醐味アナログLP時代のブラームスのヴァイオリンとチェロの二重協奏曲の定番であった名演。

(演奏者)ブルーノ・ワルター指揮 コロムビア交響楽団 ジノ・フランチェスカッティ ピエール・フルニエ

(曲目)ブラームス 二重協奏曲

フランチェスカッティ最円熟期ならではの甘美で豊麗なヴァイオリンの音色で聴かせる鮮やかなブラームスは彼のベスト演奏の一つ。チェロのフルニエのノーブルで格調のある響きなど、共演者にも恵まれた万全の布陣。バックは滋味あふれる品格の高さ、ブルーノ・ワルターがその最晩年に、録音用に特別編成されたコロムビア交響楽団と録音した歴史的名盤です。コロンビア自慢の広がりのある360サウンドも特筆すべき鮮明さである。

80歳で現役を引退後、ワルターから見ると孫の世代のような30歳代のジョン・マックルーアの強引な説得で、彼の意匠をステレオ録音すべく専属のオーケストラ、所謂コロムビア交響楽団が結成され、本セットは1958〜59年に集中的に製作された。その後、彼の死の年まで約5年間にわたり録音プロジェクトが続けられた。ワルターの遺言的産物である。

伝統的な手法による古典派やロマン派音楽解釈の第一人者として、20世紀初頭からなかばにかけてのヨーロッパなどで高く評価されてきたブルーノ・ワルターの演奏は、豊かな情感にあふれたロマンティックな美しさを志向したスタイル。半世紀ものあいだヨーロッパの聴衆を魅了し続けてきたという事実は、演奏史に深く刻まれるものです。

北ドイツの重苦しい冬空を思わせるような重厚な音楽が思い浮かびますが、ブラームスが秋から春のシーズンにおもに仕事をしたのはウィーンであり、夏になるとスイスのチューリッヒやトゥーン、あるいはオーストリアのペルチャッハなどで過ごして作曲を行った。彼の音楽を聞いているとこのアルプス地方からイタリアへの憧れのようなものが、重々しい楽想に光を当てて音楽を魅力的にしている。この曲の第2楽章はアルペンホルン風の出だしの後、しみじみとしたメロディーがアルプスの夕暮れを思い起こさせ、ヴァイオリンにヴィオラが寄り添い、更にヴァイオリン・ソロが花を添える。この作品は当時、ヨアヒムの邪推から険悪となっていたブラームスとヨアヒムの和解をもたらした作品で、初演当時は「和解の協奏曲」とも呼ばれていた。協奏曲と言えば、華麗なソロを聴衆は期待していたわけなのだが、そうしたものには目もくれず、ブラームスは作品優先で仕上げている。聴き終えた後には、ああなんて美しいのだろうと、心を和ませる。

ワルターの為にロサンジェルス・フィルのメンバーや映画スタジオの音楽家などを中心に構成されオーケストラである「コロムビア交響楽団」を指揮した一連の晩年のステレオ録音は、大きなスケールと濃やかな情感の同居しているところに特徴があり、フランチェスカッティとフルニエという大物を迎えた二重協奏曲での大らかな表現などどれも聴きごたえのある演奏ばかり。

米国コロムビアの発祥は1930年に設立されたコロムビア・アーティスツ・マネージメント・インクという会社で、ユダヤ系資本が大株主で音楽界に絶大な力を及ぼしていることについては色々と書かれていることもあり、ユダヤ系のレナード・バーンスタインや同時並行して1950年代後半から引退中だったこれまたユダヤ系のワルターの起用したことは周知の事実。モノーラルからステレオの普及黎明期ということもあり、純粋に彼らの仕事を後世に伝えようとする熱意から発展した。なんであれ、こうして大指揮者の最晩年に多くの美しい録音がモノラル・セッションとステレオ両方とで残されたことは幸いでした。

1959年11月20日&22日録音。名演、名盤。

レコード・ノート

プロダクト

- レコード番号

- OS136

- 作曲家

- ヨハネス・ブラームス

- 指揮者

- ジノ・フランチェスカッティ ピエール・フルニエ

- オーケストラ

- コロムビア交響楽団

- 指揮者

- ブルーノ・ワルター

- 録音種別

- STEREO

- 製盤国

- JP(日本)盤

レコードのカバー、レーベル写真

2025年04月02日

イメージから程遠くドラマティック過ぎる◉フルトヴェングラー指揮ウィーン・フィル◯ベートーヴェン・交響曲6番「田園」

十分に歌わせ柔らかく艶やかな音色が

音楽に寄り添って、かつての田園風景に誘います。

フルトヴェングラーの録音のなかでは

音の彫りが深く、ヌケが良く

ウィーン・フィルの弦楽、木管、ホルン等が美しく聴こえます。

そこがフルトヴェングラーの悪い癖、いや、超スローテンポが次第に加速していく意思的な表現になっているところがフルトヴェングラーらしい。

ピリオド楽器演奏や、ベートーヴェン時代の音楽習慣が研究されて、それを反映した現代の演奏に慣れきると、巨大なスケールに驚かされる。この曲の持つ一般的イメージからはほど遠い・深刻かつ重い表現です。極めて遅いテンポで、じっくりと始まって徐々に巨大に高揚していく。特に第1楽章と第2楽章は異様に思えるほどにテンポが遅い表現で、一部評論家からはフルトヴェングラーの「田園」はドラマティック過ぎるという評が昔出ていたほどだが、それも頷ける。しかし、音楽が停滞したりもたれると感じることは全く有りません。

先輩格のニキッシュから習得したという指揮棒の動きによっていかにオーケストラの響きや音色が変わるかという明確な確信の元、自分の理想の響きをオーケストラから引き出すことに成功していったフルトヴェングラーは、次第にそのデモーニッシュな表現が聴衆を圧倒する。当然、彼の指揮するオペラや協奏曲もあたかも一大交響曲の様であることや、テンポが大きく変動することを疑問に思う聴衆もいたが、所詮、こうした指揮法はフルトヴェングラーの長所、特徴の裏返しみたいなもので一般的な凡庸指揮者とカテゴリーを異にするフルトヴェングラーのキャラクタとして不動のものとなっている。

全く機械的ではない指揮振りからも推測されるように、楽曲のテンポの緩急が他の指揮者に比べて非常に多いと感じます。しかし移り変わりがスムーズなため我々聴き手は否応なくその音楽の波に揺さぶられてしまうのである。

フルトヴェングラーはブラームスを評して「非常に客観的な音楽家」といい、「音楽における客観とは、音楽と精神、精神と音楽が結び付いてひとつになった時に起こるのである」といっています。この偉大な指揮者はブラームスの音楽は彼の哲学そのものであると喝破したのです。それは、そのままベートーヴェンにも当てはまり。それがドイツの交響曲に対する彼の表現方法なのだろう。

ここでは弦楽器の美しいウィーン・フィルの特質が活き、十分に歌わせ柔らかく艶やかな音色が音楽に寄り添って、かつての田園風景に誘います。超スローテンポで始まる前半。第2楽章が特に遅い。一方、第5楽章は次第に少しずつ速くなっていってしまう。しかし、それはテンポを支える内容の濃さを持っている事にほかならない。

フルトヴェングラーの音楽を讃えて、「音楽の二元論についての非常に明確な観念が彼にはあった。感情的な関与を抑制しなくても、構造をあきらかにしてみせることができた。彼の演奏は、明晰とはなにか硬直したことであるはずだと思っている人がきくと、はじめは明晰に造形されていないように感じる。推移の達人であるフルトヴェングラーは逆に、弦の主題をそれとわからぬぐらい遅らせて強調するとか、すべてが展開を経験したのだから、再現部は提示部とまったく変えて形造るというような、だれもしないことをする。彼の演奏には全体の関連から断ち切られた部分はなく、すべてが有機的に感じられる。」とバレンボイムの言葉を確信しました。これが没後半世紀を経て今尚、エンスーなファンが存在する所以でしょう。

通販レコードのご案内フルトヴェングラーだけが成し得た、人間感情の吐露が神々しさと凌ぎ合っているところに魅力を覚えるのです。

《英初期ラージ・ドッグ・セミサークル金文字盤》GB EMI ALP1041 フルトヴェングラー ベートーヴェン・交響曲6番「田園」

プロダクト

- レコード番号

- ALP1041

- 作曲家

- ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン

- オーケストラ

- ウィーン・フィハーモニー管弦楽団

- 指揮者

- ヴィルヘルム・フルトヴェングラー

- 録音種別

- MONO

1952年録音。

販売レコードのカバー、レーベル写真

コンディション

- ジャケット状態

- EX

- レコード状態

- EX++

- 製盤国

- GB(イギリス)盤

通販レコード

詳細の確認、購入手続きは品番のリンクから行えます。- オーダー番号28104

- 販売価格13,200円(税込)

フルトヴェングラー年譜

- 1886年(明治19) 0歳

- 1月25日、ベルリンにて誕生。父は高名な考古学者アドルフ・フルトヴェングラー(1853~1907)。

- 1906年(明治39) 20歳

- 2月19日、カイム管弦楽団(現在のミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団)を指揮してデビュー。ベートーヴェンの“献堂式”序曲とブルックナーの交響曲第9番を演奏。

- 1922年(大正11) 36歳

- 1月23日に急逝したアルトゥール・ニキシュ(1855~1922)の後任として、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団(1928年まで)およびベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の常任指揮者に就任。

- 1926年(大正15) 40歳

- 10月16日、初録音。曲目はウェーバーの歌劇“魔弾の射手”序曲。

- 1927年(昭和2) 41歳

- フェリックス・ワインガルトナー(1863~1942)の後継としてウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の常任指揮者に就任(1930年まで)。

- 1933年(昭和8) 47歳

- 9月15日、プロイセン枢密顧問官に就任。11月15日には帝国音楽院副総裁に就任。

- 1934年(昭和9) 48歳

- 11月25日、ドイッチェ・アルゲマイネ・ツァイトゥンク日曜版に「ヒンデミット事件」と題した論文を投稿。ヒンデミットの歌劇“画家マチス”を上演禁止したナチスと対立。12月5日、プロイセン枢密顧問官および帝国音楽院副総裁を辞任。1935年3月に両者和解し、指揮台に復帰する。

- 1937年(昭和12) 51歳

- 10月8日と11月3日、戦前最高の名盤と謳われたベートーヴェンの交響曲第5番を録音。

- 1942年(昭和17) 56歳

- 4月19日、ヒトラー生誕前夜祭でベートーヴェンの交響曲第9番を指揮。

- 1944年(昭和19) 58歳

- 12月、戦災に苦しむ同胞のためウィーン、ムジークフェラインザールにてベートーヴェンの交響曲第3番“英雄(エロイカ)”を放送用に録音。1953年にアメリカ、ウラニア社がレコード化し「ウラニアのエロイカ」として有名な録音となる。

- 1945年(昭和20) 59歳

- 1月28日、ウィーン・フィル定期演奏会へ戦前の最後の出演。1月30日にウィーンを発ちスイスへ亡命。第2次大戦終結後、連合軍から戦時中のナチ協力を疑われ、演奏禁止処分を受ける。

- 1947年(昭和22) 61歳

- 5月25日、「非ナチ化」裁判の無罪判決をうけ、戦後初めてベルリン・フィルの指揮台に立つ。曲目はベートーヴェンの交響曲第5番“運命”、同第6番“田園”ほか。

- 1948年(昭和23) 62歳

- 10月24日、ベルリンでブラームスの交響曲第4番を指揮。実況録音が巨匠没後の1959年にLP化され、同曲最高の名演の一つと言われるようになる。

- 1951年(昭和26) 65歳

- 7月29日、バイロイト音楽祭再開記念演奏会でベートーヴェンの交響曲第9番を指揮(7月29日)。このときの録音は彼の没後にLP発売され「バイロイトの第9」として有名になる。

- 1952年(昭和27) 66歳

- 11月26、27日、EMIへベートーヴェンの交響曲第3番“英雄”をセッション録音。同曲録音集、また巨匠のセッション録音中でも屈指の名盤との評価を得る。

- 1953年(昭和28) 67歳

- 5月14日、DGへシューマンの交響曲第4番をセッション録音。巨匠の最も優れたレコーディングとして知られるもので、音楽之友社刊『新編名曲名盤300』でもこの曲のベスト・ワンとして推されている名盤。

- 1954年(昭和29) 68歳

- 11月30日、ドイツ、バーデン=バーデンにて肺炎により死去。

入手のメインルートは、英国とフランスのコレクターからですが、その膨大な在庫から厳選した1枚1枚を大切に扱い、専任のスタッフがオペラなどセット物含む登録商品全てを、英国 KEITH MONKS 社製マシンで洗浄し、当時の放送局グレードの機材で入念且つ客観的にグレーディングを行っております。明確な情報の中から「お客様には安心してお買い物して頂ける中古レコードショップ」をモットーに運営しております。

2025年04月01日

大きなスケールと濃やかな情感の同居しているブラームス ― 甘美で豊麗なヴァイオリンとチェロのノーブルで格調のある響き

ヴィンテージレコードの醍醐味アナログLP時代のブラームスのヴァイオリンとチェロの二重協奏曲の定番であった名演。

(演奏者)ブルーノ・ワルター指揮 コロムビア交響楽団 ジノ・フランチェスカッティ ピエール・フルニエ

(曲目)ブラームス 二重協奏曲

フランチェスカッティ最円熟期ならではの甘美で豊麗なヴァイオリンの音色で聴かせる鮮やかなブラームスは彼のベスト演奏の一つ。チェロのフルニエのノーブルで格調のある響きなど、共演者にも恵まれた万全の布陣。バックは滋味あふれる品格の高さ、ブルーノ・ワルターがその最晩年に、録音用に特別編成されたコロムビア交響楽団と録音した歴史的名盤です。コロンビア自慢の広がりのある360サウンドも特筆すべき鮮明さである。

80歳で現役を引退後、ワルターから見ると孫の世代のような30歳代のジョン・マックルーアの強引な説得で、彼の意匠をステレオ録音すべく専属のオーケストラ、所謂コロムビア交響楽団が結成され、本セットは1958〜59年に集中的に製作された。その後、彼の死の年まで約5年間にわたり録音プロジェクトが続けられた。ワルターの遺言的産物である。

伝統的な手法による古典派やロマン派音楽解釈の第一人者として、20世紀初頭からなかばにかけてのヨーロッパなどで高く評価されてきたブルーノ・ワルターの演奏は、豊かな情感にあふれたロマンティックな美しさを志向したスタイル。半世紀ものあいだヨーロッパの聴衆を魅了し続けてきたという事実は、演奏史に深く刻まれるものです。

北ドイツの重苦しい冬空を思わせるような重厚な音楽が思い浮かびますが、ブラームスが秋から春のシーズンにおもに仕事をしたのはウィーンであり、夏になるとスイスのチューリッヒやトゥーン、あるいはオーストリアのペルチャッハなどで過ごして作曲を行った。彼の音楽を聞いているとこのアルプス地方からイタリアへの憧れのようなものが、重々しい楽想に光を当てて音楽を魅力的にしている。この曲の第2楽章はアルペンホルン風の出だしの後、しみじみとしたメロディーがアルプスの夕暮れを思い起こさせ、ヴァイオリンにヴィオラが寄り添い、更にヴァイオリン・ソロが花を添える。この作品は当時、ヨアヒムの邪推から険悪となっていたブラームスとヨアヒムの和解をもたらした作品で、初演当時は「和解の協奏曲」とも呼ばれていた。協奏曲と言えば、華麗なソロを聴衆は期待していたわけなのだが、そうしたものには目もくれず、ブラームスは作品優先で仕上げている。聴き終えた後には、ああなんて美しいのだろうと、心を和ませる。

ワルターの為にロサンジェルス・フィルのメンバーや映画スタジオの音楽家などを中心に構成されオーケストラである「コロムビア交響楽団」を指揮した一連の晩年のステレオ録音は、大きなスケールと濃やかな情感の同居しているところに特徴があり、フランチェスカッティとフルニエという大物を迎えた二重協奏曲での大らかな表現などどれも聴きごたえのある演奏ばかり。

米国コロムビアの発祥は1930年に設立されたコロムビア・アーティスツ・マネージメント・インクという会社で、ユダヤ系資本が大株主で音楽界に絶大な力を及ぼしていることについては色々と書かれていることもあり、ユダヤ系のレナード・バーンスタインや同時並行して1950年代後半から引退中だったこれまたユダヤ系のワルターの起用したことは周知の事実。モノーラルからステレオの普及黎明期ということもあり、純粋に彼らの仕事を後世に伝えようとする熱意から発展した。なんであれ、こうして大指揮者の最晩年に多くの美しい録音がモノラル・セッションとステレオ両方とで残されたことは幸いでした。

1959年11月20日&22日録音。名演、名盤。

レコード・ノート

プロダクト

- レコード番号

- OS136

- 作曲家

- ヨハネス・ブラームス

- 指揮者

- ジノ・フランチェスカッティ ピエール・フルニエ

- オーケストラ

- コロムビア交響楽団

- 指揮者

- ブルーノ・ワルター

- 録音種別

- STEREO

- 製盤国

- JP(日本)盤

レコードのカバー、レーベル写真

2025年04月01日

2025年03月31日

2025年03月31日

2025年03月30日

名曲名盤縁起 降る雨に濡れる若者のメランコリーを描いた名作 ドビュッシー〜歌曲《巷に雨の降るごとく》

フランスの詩人ヴェルレーヌ誕生 ― 1844年3月30日

フランス語歌曲集の代表作にも挙げられる《忘れられた小唄》(1888年完成)は、ヴェルレーヌの詩集『言葉なき恋歌』のなかの詩による6つの歌曲で、《牧神の午後への前奏曲》で印象主義音楽の確立を高らかに告げたドビュッシー初期の代表作の一つ。その第2曲「巷に雨の降るごとく」は、堀口大學の名訳で日本人にも愛された名作だ。ピアノによるしとしとと降る雨の描写を背景に、若者のメランコリーがうたわれる。

かくも心ににじみ入る この悲しみは何やらん?

やるせなき心のために おお、雨の歌よ!

やさしき雨の響きは 地上にも屋上にも!

消えも入りなん心の奥に ゆえなきに雨は涙す。

何事ぞ! 裏切りもなきにあらずや?

この喪そのゆえの知られず。

ゆえしれぬかなしみぞ げにこよなくも堪えがたし。

恋もなく恨みもなきに わが心かくもかなし。

通販レコードのご案内数多くあるドビュッシー歌曲の大半は、二人の詩人ボードレールとヴェルレーヌの詩に作曲されている。

多くの音楽家たちがヴェルレーヌの素晴らしい詩に魅了されてきた。《忘れられた小唄》は、ローマ滞在中の1886年から88年にかけて書かれた、ドビュッシー初期の代表的な歌曲集。ヴェルレーヌの詩集『言葉のないロマンス』から6編がとられている。いずれも言葉な繊細なニュアンスの音楽化を試みて、見事な効果をあげている。ヴェルレーヌの微妙・繊細な言葉に音楽を付すという作業を通して、ドビュッシーは言葉と音楽との関係を究めていった。フォーレの歌の澄んだ優雅さが、モーツァルトの最も美しいアリアを思い起こさせるとするなら、その叙情性はシューマンのリートに匹敵するだろう。こう表現したのはフランスの作曲家、モーリス・ラヴェル(1875ー1937年)です。パリ国立高等音楽院時代の師であったこともあり、ラヴェルはフォーレ(1845ー1925年)の歌曲を高く評価していました。

おそらく日本ではドイツ音楽=クラシック音楽、というくらいドイツ・オーストリア系の音楽家の存在が大きいのだと思います。ドイツ系の音楽については、バッハやモーツァルト、ベートーヴェンなど、さほど音楽に馴染みのない人でも名前くらい知っています。ブラームス、シューマン、ワーグナーあたりの音楽家も、それなりに知られているでしょう。ではグノー、サン=サーンス、ドビュッシー、あるいはラヴェルやサティはどうなのか。フランス近代音楽の巨匠たちです。フランス音楽というのは、どのような受けとめ方をされているのでしょうか。

ラヴェルから見たフォーレに対する世の中の評価は「このフランスの偉大な作曲家に対して、およそ釣り合っていない」という思いがあったようです。中でも歌曲に対するラヴェルの評価は高く、以下のように書いています。

フォーレの歌曲を研究することなしに、この作曲家の真価を理解することは不可能である。彼の歌曲は、ドイツのリートが支配していたヨーロッパの歌曲に、フランス音楽の価値を示すものだった。

フランス音楽はドイツ・オーストリア音楽と比べると、どこか柔らかでちょっと気まぐれ、そして軽やかな印象があるように思います。またエスプリや品のいい官能も感じられます。そんなフランス音楽の中でも歌曲は、ドイツのリートやイタリア歌曲とともに、魅力あふれる聴く楽しみの多いジャンルかもしれません。

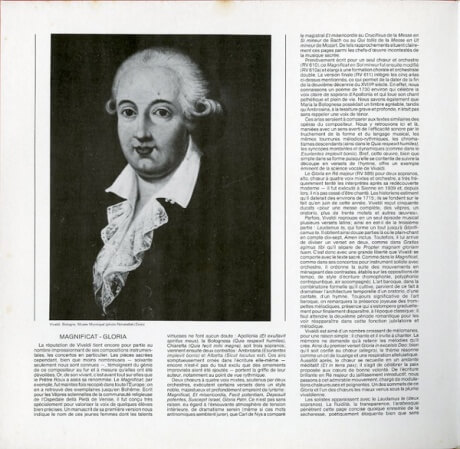

Cloude Achille Debussy

伝統から外れた音階と半音階の用い方から19世紀後半から20世紀初頭にかけてジャズ、ミニマル・ミュージック、ポップスに至るまで幅広い音楽ジャンルに最も影響力を持った作曲家

フランス印象主義音楽の巨匠。13歳でパリ音楽院に入学、22歳でローマ大賞を得てローマに留学した。ロシア音楽の特にムソルグスキーから大きな影響を受けた。彼は音楽家としてたぐいまれな「耳」に恵まれていたが、後期ロマン派の伝統的な和声にあきたらず、模索を重ねていくうちに全音音階に基づく彼独特の和声体系を生み出し、親交のあった詩人マラルメらの印象主義の思想から啓示を受けた、“音楽の印象主義”というべき手法をうちたてた。1892年に作曲した交響詩の「牧神の午後への前奏曲」は印象主義の作風の最初の作品であると同時に、その特色のよくあらわれた作品として知られている。そのほかの主要作品には「ベルガマスク組曲」、「前奏曲」、「映像」、「版画」、「夜想曲」、「海」、「イベリア」、歌劇「ペレアスとメリザンド」などがある。

フランス印象主義音楽の巨匠。13歳でパリ音楽院に入学、22歳でローマ大賞を得てローマに留学した。ロシア音楽の特にムソルグスキーから大きな影響を受けた。彼は音楽家としてたぐいまれな「耳」に恵まれていたが、後期ロマン派の伝統的な和声にあきたらず、模索を重ねていくうちに全音音階に基づく彼独特の和声体系を生み出し、親交のあった詩人マラルメらの印象主義の思想から啓示を受けた、“音楽の印象主義”というべき手法をうちたてた。1892年に作曲した交響詩の「牧神の午後への前奏曲」は印象主義の作風の最初の作品であると同時に、その特色のよくあらわれた作品として知られている。そのほかの主要作品には「ベルガマスク組曲」、「前奏曲」、「映像」、「版画」、「夜想曲」、「海」、「イベリア」、歌劇「ペレアスとメリザンド」などがある。

ロシア貴族趣味を継承して滲んだ音色を嫌った

ドビュッシーは1862年にフランスで生まれ、5歳のときパリへ移った。母親は子供を愛さず、自分の生活を重視する性格だったため、伯母の元ですごし、そのとき初めてピアノのレッスンを受けた。パリ音楽院在学中から様々な人の伴奏者、ピアノの家庭教師をして生活費を稼いだが、特にチャイコフスキーのパトロンとして有名なフォン・メック夫人に1880年から仕え、様々な国をまわった。また、この頃からムソルグスキーの自由さ、繊細に内面を語る楽曲に尊敬と愛着を持ち始めた。また、ローマ大賞の副賞である、イタリアのヴィラ・メディチへの留学生活にはあまり気が乗らず、2年間で切り上げた。

その後ワーグナーに傾倒するが、すぐに反対の立場になった。しかし、多くの資料は、彼の反対はポーズであったとしている。ドビュッシーの女性関係は、まず1881年アマチュア歌手であるヴァニエ夫人への愛から20曲以上献呈した。その中には「亜麻色の髪の乙女」も入っている。

次に1888年、ガブリエルデュポン(ギャビー・レリー)と同棲をはじめたが、10年以上の同棲のあとに彼女を捨て、リリー・テクシェと結婚した。このとき多くの友人は批判したが、彼は自らの幸せのため、友人、恋人に冷酷にすることもいとわなかった。しかし、リリーとの結婚生活は6年しか続かなかった。

彼は自身の生徒の母親のエンマ・バルダック夫人と恋に落ち、駆け落ちをして彼女との間に娘を1人もうけた。彼女はクロード・エマという名で、愛称をシュウシュウ(キャベツという意味)という。彼女の前でアルフレッド・コルトーはドビュッシーのピアノ曲を弾き、「おとうさんはもっとよく音を聞いていた」と言われたという。

略歴

- 1862年

- フランスで生まれる

- 1871年

- ピアノを学び始める

- 1872年

- パリ音楽院に入学

- 1875年

- 初めて演奏会に出演

- 1884年

- ローマ大賞受賞

- 1885年

- ローマ大賞の副賞である、ヴィラ・メディチへ留学

- 1888年

- デュポンど同棲を始める

- 1899年

- リリー・テクシュと結婚

- 1905年

- リリーと離婚、エマと同棲する

- 1915年

- 母死去

- 1918年

- 死去