› 並木通りの音楽ヤ › 2024年09月

› 並木通りの音楽ヤ › 2024年09月2024年09月30日

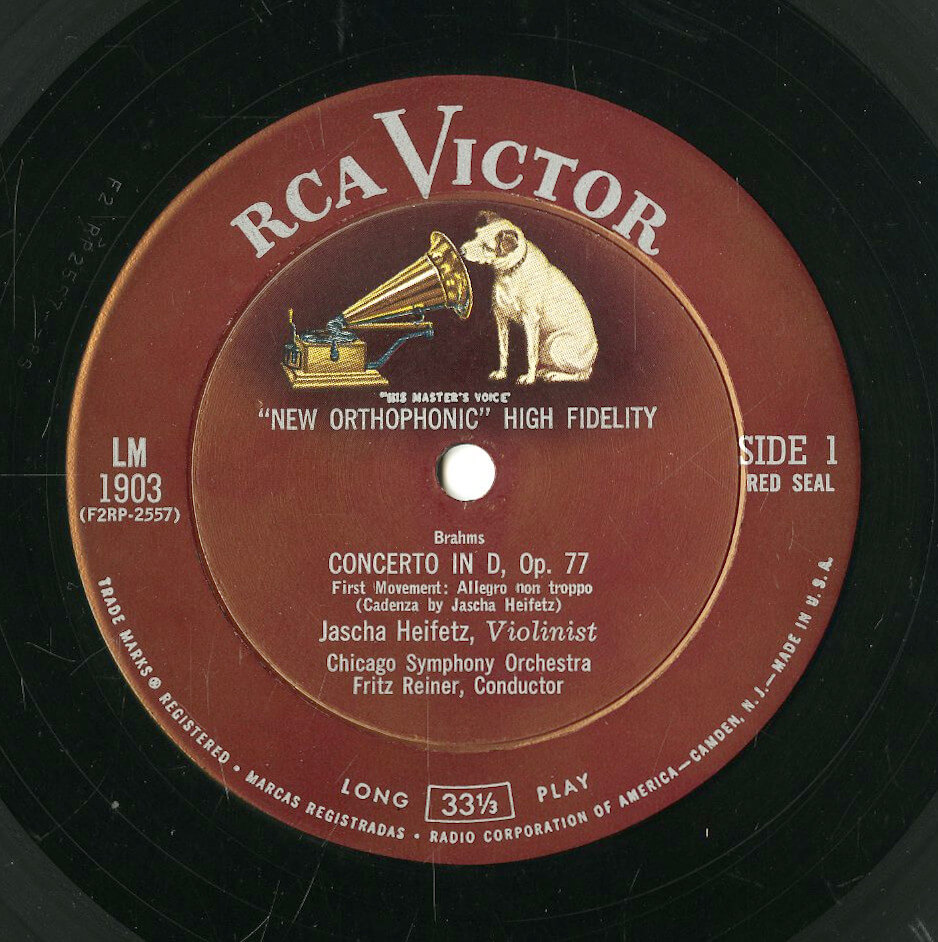

超絶技巧が良く解る◉2トラック録音 ハイフェッツ ライナー シカゴ交響楽団 ブラームス・ヴァイオリン協奏曲

歯切れの良さが圧巻で、

スリリングな楽興の時を紡ぎ出します。

胸のすくアッチェレランド、絶妙な間合い、

なかんずくふとしたところに現れるポルタメントは迷いがない。

個々のパートまではっきり分離するステレオ

わずか2本のマイクロフォンで収録された

2トラック録音にも関わらず、オーケストラ配置の

定位感が鮮明に捉えられた、録音史に残る名録音!

スリリングな楽興の時を紡ぎ出します。

胸のすくアッチェレランド、絶妙な間合い、

なかんずくふとしたところに現れるポルタメントは迷いがない。

個々のパートまではっきり分離するステレオ

わずか2本のマイクロフォンで収録された

2トラック録音にも関わらず、オーケストラ配置の

定位感が鮮明に捉えられた、録音史に残る名録音!

【SACDはアマゾンから購入できます】不滅のリビング・ステレオSACDハイブリッド・シリーズ、ヴァイオリニスト、ヤッシャ・ハイフェッツ、シカゴ交響楽団、フリッツ・ライナー指揮との共演による1955、57年録音盤。

録音:1955年2月21,22日、シカゴ・オーケストラ・ホール【2トラック録音】

通販レコードのご案内オイストラフと双璧を成す名盤であり、歯切れのよさやアグレッシヴなテンションの高さは、オイストラフもかくやと言える出来だ。

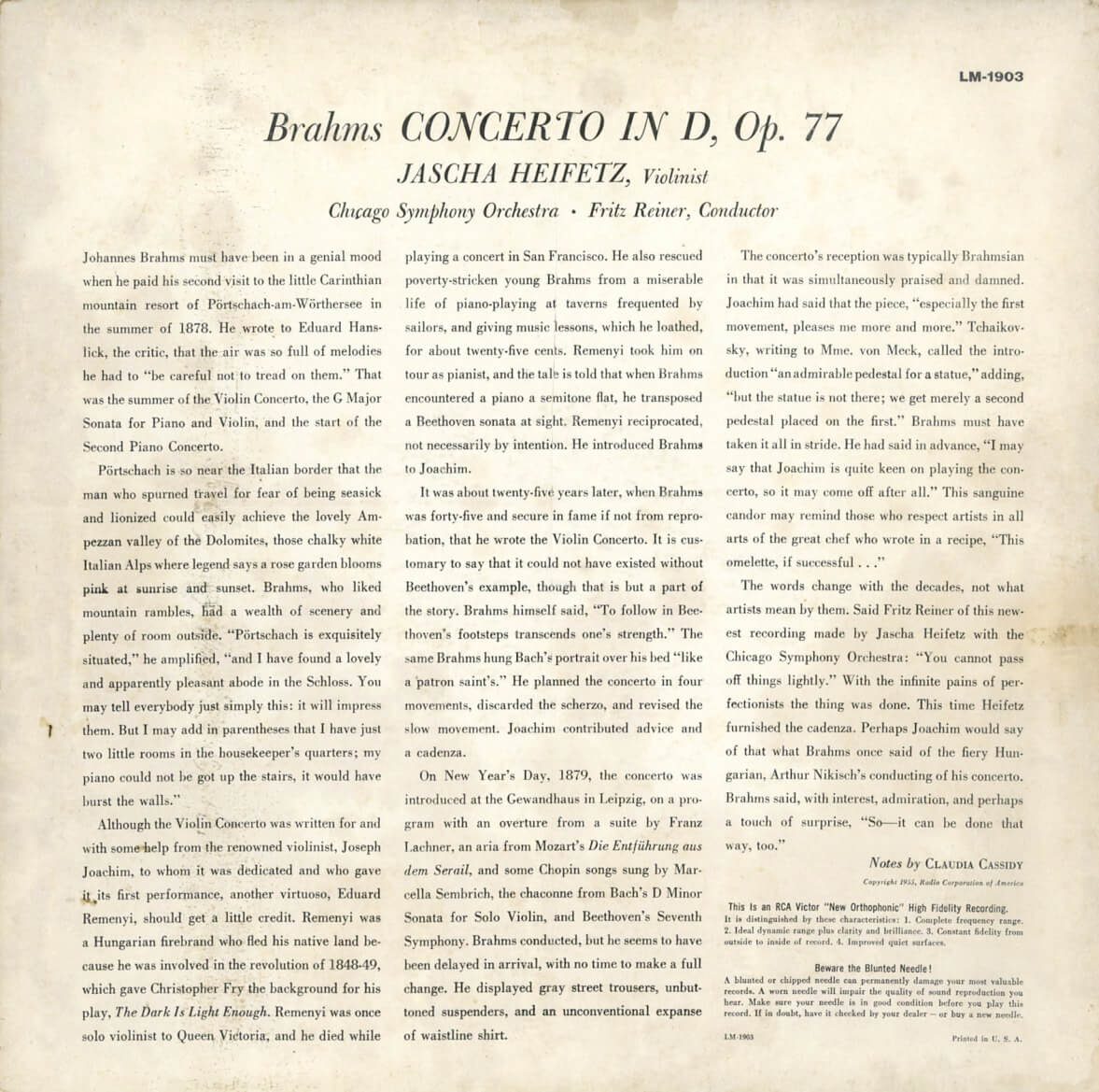

《米シェード・ドッグ盤》US RCA LM1903 ハイフェッツ&ライナー ブラームス・ヴァイオリン協奏曲

《米シェード・ドッグ盤》US RCA LM1903 ハイフェッツ&ライナー ブラームス・ヴァイオリン協奏曲ハイフェッツの演奏の特異性については、完璧・精巧無比・人間の限界を極めた、など様々取り沙汰されているが情熱と厳格さが混淆していることを説明する最もよい例が、このライナー/シカゴ響をバックにしたハイフェッツが奏でるブラームスのヴァイオリン協奏曲。ピッチを正確に鳴らしているだけで、ぶっきら棒に聴こえてしまうのも致し方無い。しかし、一見速いだけの演奏から、細やかなニュアンスの妙が聴ける。胸のすくアッチェレランド、絶妙な間合い、なかんずくふとしたところに現れるポルタメントは迷いがなく、ハイフェッツが単なる技巧一辺倒では決してないことが分かるだろう。

ハイフェッツとライナー=シカゴ響の火花散る協奏曲。ハイフェッツとライナーはお互いに深い尊敬の念を抱いていたが、協奏曲の録音はブラームスとチャイコフスキーの2曲しか残されていません。ドイツ的な重厚さとは無縁のブラームス、アウアー門下としての本領が十二分に発揮されたチャイコフスキーと、いずれもハイフェッツにしか成し得ない個性的なヴィルトゥオジティを満喫でき、ライナー率いるシカゴ響の見事なアンサンブルが切れ味鋭いハイフェッツのソロを一層際立たせています。ブラームスはハイフェッツにとって2度目の録音にあたる。そして、このブラームスはコントラバスを右側に置く変則的なオーケストラ配置によっているのも特色です。

ステレオ最初期にハイフェッツが残したブラームス。1955年に録音され、ステレオ盤(LSC1903)も存在する高名な一枚。ハイフェッツらしく快速・明快なヴィルトゥオーゾぶりを見せつける名演奏。ライナー&シカゴ響もハイフェッツに合わせてか、重くなりすぎない爽やかな伴奏で見事なアンサンブル。「泣き」のあまり入らない、ブラームスとしてはやや異色の名演奏です。

シカゴ交響楽団と言えば、ゲオルク・ショルティの時代におけるスーパー軍団ぶりが記憶に新しいところだ。ただ、ショルティがかかるスーパー軍団を一から作り上げたというわけでなく、シカゴ響に既にそのような素地が出来上がっていたと言うべきであろう。そして、その素地を作っていたのは、紛れもなくライナーであると考えられる。

シカゴのオーケストラ・ホールは、ボストン・シンフォニー・ホールよりも録音に向いていたようで、このホールで収録された1950年代・1960年代のライナー=シカゴ響の録音はいずれも高いクオリティに仕上がっており、オーケストラのトゥッティの響きと各パートのバランスの明晰さが両立した名録音が多いです。1958年ステレオ時代の到来と共に、RCAはライナー指揮シカゴ響と専属契約を結び、数々の名演奏を録音しました。〝Living Stereo〟は最も自然でありスリリングな録音で、現在でも他の録音に全く劣らないものです。

個々のパートまではっきり分離するステレオは、生の音とはやや趣を異にするとはいえ、やはりすごい。スタジオ録音とはとても思えない熱気を孕んでいる。一発取りをしたとしか思えない怒濤の極みです。アンサンブルを引き締めながら、強靭な造形が生む緊張感の素晴らしさがハッキリと感じ取れます。

クラシック音楽愛好の王道、レコード・コレクターにとってファースト・チョイスの決定盤。

ヴィルトゥオーゾと呼んで20世紀初頭頃までのクラシック音楽の演奏には曖昧さが許され、またかえってそれをよしとする風潮があったと言える。クライスラーやエルマンの録音からは、技術的問題も含め、譜面に指示のない表現を良く行うことに気付く。その良し悪しについてはひとまず置いておき、当時は奏者の個性を前面に出す事が重んじられていたようである。

これに対してハイフェッツは、冷静かつ正確に、一切の妥協を排除した解釈を行なった。現代では作曲者の意図を最も適切に表現する事が重んじられている。鋭い運弓と力強いヴィブラートによって創り出されるその音色は非常に特徴的である。演奏家それぞれの個性などという次元ではなく、ハイフェッツがヴァイオリンを奏でることで、別質の新しい楽器がそこにあるかのごとく錯覚を起こしそうになる。その余りに強烈な個性が、このブラームスにも宿っている。

製作陣は RCA の一軍、ジョン・プファイファー&ルイス・チェースで 10+/PERFORMANCE/GOOD の高い評価で、現在でもトップレベルの人気盤の地位を維持している。

多くのクラシック音楽愛好家は、その入門で、この録音に魅了され今に至るではないか。それはオリジナル盤に改めて魅了されるのも同じ録音盤というほど、ファースト・チョイスの決定盤。

3チャンネルではなくて、3トラック録音

ライナー=シカゴ響のRCAレーベルへの録音は、1954年3月6日、シカゴ交響楽団の本拠地オーケストラ・ホールにおけるリヒャルト・シュトラウスの交響詩「英雄の生涯」のセッションで始まりました。この録音は、その2日後に録音された同じリヒャルト・シュトラウスの交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」と並び、オーケストラ・ホールのステージ上に設置された、わずか2本のマイクロフォンで収録された2トラック録音にも関わらず、オーケストラ配置の定位感が鮮明に捉えられており、録音史に残る名録音とされています。これ以後、1963年4月22日に収録された、ヴァン・クライバーンとのベートーヴェンのピアノ協奏曲第4番まで、約10年の間に、モーツァルトからリーバーマンにいたる幅広いレパートリーが、ほとんどの場合開発されたばかりのこのステレオ録音技術によって収録されました。RCAのチーフ・エンジニア、ルイス・レイトンを中心に試行錯誤を経て考え抜かれたセッティングにより、ノイマンU-47やM-49/50などのマイクロフォンとRT-21(2トラック)やAmpex社製300-3(3トラック)といったテープ・デッキで収録されたサウンドは、半世紀近く経た現在でも、バランス、透明感、空間性など、あらゆる点で超優秀録音として高く評価されています。1956年4月17日のセッションまでは2トラック録音だったが、「家庭交響曲」は3トラック録音。ヤッシャ・ハイフェッツ、アルトゥール・ルービンシュタイン、エミール・ギレリス、バイロン・ジャニスなど、綺羅星のごときソリストたちとの共演になる協奏曲も残されています。いずれもちょうど円熟期を迎えていたライナー芸術の真骨頂を示すもので、細部まで鋭い目配りが行き届いた音楽的に純度の高い表現と引き締まった響きは今でも全く鮮度を失っていません。これらの録音「リビング・ステレオ」としてリリースされ、オーケストラの骨太な響きや繊細さ、各パートのバランス、ホールの空間性、響きの純度や透明感が信じがたい精度で達成された名録音の宝庫となっています。

ヴィンテージレコード詳細

プロダクト

Heifetz, Fritz Reiner - Chicago Symphony Orchestra – Brahms – Violin Concerto- レコード番号

- LM1903

- 作曲家

- ヨハネス・ブラームス

- 演奏者

- ヤッシャ・ハイフェッツ

- オーケストラ

- シカゴ交響楽団

- 指揮者

- フリッツ・ライナー

- 録音種別

- MONO

SHADED DOG, MONO 1枚組(140g), Stamper 8S/33S。

ヴィンテージレコードのカバー、レーベル写真

2024年09月29日

2024年09月29日

指揮者百傑・祖国のオーケストラが存続の危機を迎えるたびに駆けつけた名指揮者ヴァーツラフ・ノイマン〜名盤・稀少盤縁起

厳格なまでにリズムの正確さにこだわった演奏。

9月29日は指揮者、ヴァーツラフ・ノイマンが生まれた日(Václav Neumann, 1920年9月29日〜1995年9月2日)。チェコのプラハ生まれ。プラハ音楽院在学中に学友と組んだ弦楽四重奏団は、戦後はスメタナ弦楽四重奏団の名称でデビュー。同時にチェコ・フィルハーモニー管弦楽団のヴィオラ奏者を務め、1948年からは指揮活動に専念し、同楽団の国際的な名声を築き上げることに貢献した。クーベリック首席指揮者時代のチェコ・フィルの常任指揮者を50年まで務めました。1968年にチェコ事件が発生。チェコ・フィルの首席指揮者だったカレル・アンチェルがソ連による迫害を恐れてカナダに亡命すると、母国の名門であり古巣でもあるチェコ・フィルの首席指揮者に就任。その危機を救うとともに、同団を20年に渡って率いて世界的水準を維持しました。黄金のコンビとも言われ、レパートリーはドヴォルザークやヤナーチェクなど自国の作曲家が多い。チェコ・フィルを振った名指揮者の中でも、ボヘミアの土の匂いが一番薄い指揮者。先輩のターリヒやアンチェル、あるいがクーベリックと比較して、もっとも洗練された音楽を展開する。ノイマンの芸風にはある種の生真面目さが感じられましたが、晩年には練れた解釈が大きな余裕と暖かさを感じさせるものに変化して素晴らし演奏を聴かせました。厳格なまでにリズムの正確さにこだわった演奏は日本でも人気に。1969年の初来日以降、9度来日し、1976年の来日の際にはチェコ・フィルとプラハ・フィル合唱団でベートーヴェンの第9交響曲をレコーディングしている。ノイマンの確信のある指揮ぶりで、横の流れよりも縦のリズムを重視した演奏で、勢いだけに流されない引き締まった演奏を聴かせて魅了しました。

極みのヴィンテージ名盤JP SUPRAPHON OX1116S ヨセフ・スーク ドヴォルザーク ヴァイオリン協奏曲/ロマンス

- ドヴォルザークのヴァイオリン協奏曲は、かの有名なチェロ協奏曲に比べれば録音も多くはありませんが、これは基準となる一枚。ドヴォルザークの曾孫でありチェコを代表する名ヴァイオリニストのヨセフ・スク(ヨゼフ・スークとも)を迎えて、これまたチェコを代表するノイマン&チェコ・フィルの演奏を地元のスプラフォンが録音するという、これ以上ない組み合わせ。

スーク・トリオのメンバーでもあるヴァイオリンのヨゼフ・スークがソリストを務めたドヴォルザークの協奏曲で、ノイマン自身も元々、スーク・トリオと共にチェコを代表するスメタナ弦楽四重奏団の創設時のメンバー(ヴィオラ)であったこともあり、ソリストの意向と指揮者、オーケストラとのバランスが非常に良い演奏としても発売以来愛好家の多い録音です。スークは激しい生命力や訴えかけ、懐かしい愛情のほとばしり、暖かい親しみ、チャーミングな節まわしで、豊かな郷土色と一体化して聴く者の心に涙をにじませる。1つ1つの音が完全に身についており、自分の音楽として表現している。ノイマンの指揮は音楽を意味深く語りかけつつ、美感を保持した見事なもの。スークの素晴らしい反応と熱情的なまでの表現が印象的です。本場、というだけではなく、チェコの伝統と格式、自然な表現やフレージングなど、今日でも第1線の録音であるばかりでなく、スーク2度目のヴァイオリン協奏曲は特に、決定盤として評価されてきました。

録音はスプラフォン独特の、高域に艶が乗ったあたたかみのあるサウンド。倍音成分と楽器の実在感が感じられる、ヴァイオリン・パートの統一感のある音色に加え、当時の木管・金管の特徴あるサウンドは今聴いても素晴らしいものがあります。1978年1月20-27日プラハ、ルドルフィヌム録音、名演、名盤

正統的な解釈、シンプルな美しさ、本家の強みを思い知らされる名演として名高い75年盤。

ヴィンテージ名盤の聴きどころJP SUPRAPHON OB7281-2 ノイマン スメタナ・わが祖国

1968年のプラハの春音楽祭のオープニングで《わが祖国》を指揮したカレル・アンチェルは、その直後に亡命。アンチェルの後を継いで同オーケストラの主席指揮者として返り咲いたのが、当時ライプツィヒ・ゲヴァントハウスの音楽監督だったノイマンで、彼はラファエル・クーベリック亡命後の一時期、常任指揮者としてチェコ・フィルを委ねられていた。そしてアンチェル亡命後もソヴィエトの軍事介入を受けながらオーケストラを守り抜いて彼らの全盛期を築き上げた。

スメタナの連作交響詩『わが祖国』は、歴史的に外部からの度重なる苦難を強いられ、そして奇しくもこの曲が作曲された後の時代にも、更に国家的な危機を迎えなければならなかったチェコの民衆の愛国心を鼓舞し続けた、チェコの象徴とも言える作品だ。作曲家スメタナはこの連作交響詩『わが祖国』をチェコの首都プラハに捧げている。

スメタナの連作交響詩『わが祖国』は、歴史的に外部からの度重なる苦難を強いられ、そして奇しくもこの曲が作曲された後の時代にも、更に国家的な危機を迎えなければならなかったチェコの民衆の愛国心を鼓舞し続けた、チェコの象徴とも言える作品だ。作曲家スメタナはこの連作交響詩『わが祖国』をチェコの首都プラハに捧げている。

- 祖国ボヘミアの歴史と自然があやなす一遍の叙事詩。日本からの要請によりノイマン=チェコ・フィルが比類のないスケールと緻密さで描く香り高い交響詩。「わが祖国」の決定盤として長らく愛聴されてきた名演。ノイマンとチェコ・フィルのコンビが充実の極みを迎えていた1975年にセッションで収録された名録音です。

ここでもチェコ・フィルは弦のしなやかな響きと管、打楽器の機動性が相俟って鮮烈な情景描写を表出している。

ノイマン自身はライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団と「わが祖国」の録音を1967年に行っていたため、この録音は2度目となります。チェコ・フィルにとって「わが祖国」の録音は、他のどの曲にも代えがたい厳粛かつ伝統に根差した行いであり、それは現在でも脈々と受け継がれていると思われます。これまで様々なイベントや名演がチェコ・フィルから生まれてきました。ノイマンにとっては、レコーディングとしてチェコ・フィルの首席指揮者就任直後から進めてきたドヴォルザークの交響曲全集&管弦楽作品集(1968-73年)に続いての重要な作品であり、特に前任者であるアンチェル時代の名盤との比較も含め、この1975年録音時にはオーケストラともども、相当な想いで収録を行ったのでしょう。テンポの取り方も中庸をわきまえた、ごく正統的な解釈を貫いている。

この曲を祖国への滾るような想いを秘めて演奏したのはカレル・アンチェルで、ノイマンは冷静なアプローチの中に緻密なオーケストレーションを再現し、しっかりした曲の造形を示している。

後のノイマン3回目となるスプラフォンのチェコ・フィルとのライヴ録音と比べても緊張感があり、さらに格調高い表現に大変感銘を受ける、まさに歴史に残る名盤となりました。

ノイマン自身はライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団と「わが祖国」の録音を1967年に行っていたため、この録音は2度目となります。チェコ・フィルにとって「わが祖国」の録音は、他のどの曲にも代えがたい厳粛かつ伝統に根差した行いであり、それは現在でも脈々と受け継がれていると思われます。これまで様々なイベントや名演がチェコ・フィルから生まれてきました。ノイマンにとっては、レコーディングとしてチェコ・フィルの首席指揮者就任直後から進めてきたドヴォルザークの交響曲全集&管弦楽作品集(1968-73年)に続いての重要な作品であり、特に前任者であるアンチェル時代の名盤との比較も含め、この1975年録音時にはオーケストラともども、相当な想いで収録を行ったのでしょう。テンポの取り方も中庸をわきまえた、ごく正統的な解釈を貫いている。

この曲を祖国への滾るような想いを秘めて演奏したのはカレル・アンチェルで、ノイマンは冷静なアプローチの中に緻密なオーケストレーションを再現し、しっかりした曲の造形を示している。

後のノイマン3回目となるスプラフォンのチェコ・フィルとのライヴ録音と比べても緊張感があり、さらに格調高い表現に大変感銘を受ける、まさに歴史に残る名盤となりました。

1975年2月/3月プラハ、芸術家の家での録音、1975年の日本コロムビア・ゴールデン・ディスク賞を受賞している。

アナログ録音の特性を活かした極めて良好な、自然で柔軟な音質。

ヴィンテージ名盤の聴きどころCZ SUPRAPHON SUA 1110 2968 ノイマン ドヴォルザーク・序曲集

1968年の「プラハの春」でのソヴィエトの軍事介入によってチェコ国民の愛国心がいやがうえにも高揚していた時期と重なって、彼らの2回目の交響曲全集録音時に比較して、遥かに高いモチベーションとなっていた3回目の交響曲全集。

- 1963年アンチェルの後釜としてチェコフィルに復帰、そのチェコ・フィルに影響を残したまま隣国旧東独ライプチヒ・ゲバントハウス首席指揮者に就任、西側にもチェコにノイマン有りと知れ渡った。こうしてチェコと東独二股に掛ける充実した日々を送った集大成。

ドヴォルザークの交響曲は、ワーグナーやブラームス、西欧的アカデミズム、そして露骨な民族主義など多様なスタイルが見て取れるが、ノイマンは最初の演奏から既に揺るぎないスタンスと解釈で綿密に対応していることがよくわかる。ノイマン&チェコ・フィルのライフ・ワークとしてのポリシーに基いた、極めて燃焼度の高いドヴォルザーク演奏会用序曲集に仕上げられている。

- 序曲《自然の中で》作品91 B.168

- 序曲《謝肉祭》作品92 B.169

- 序曲《オセロ》作品93 B.174

- 序曲《わが故郷》作品62 B.125a

録音は総てプラハにある「芸術家の家」ルドルフィヌムのドヴォルザーク・ホールで行われた。1885年開場の歴史的コンサート・ホールで、現在でもチェコ・フィルの活動拠点にもなっているが、堂々たる風格の建築と内部の残響が潤沢なことでもヨーロッパを代表する演奏会場に名を連ねている。1982年録音。チェコ・フィルの長所でもある明るい弦の響きの瑞々しさとオーケストラの軽快な機動力が充分に捉えられている。

CDはamazonで購入できます。

CDはamazonで購入できます。

自然で、無理のない歌をチェロは奏で、伴奏のノイマンが素晴らしい!チェロ付交響曲第10番といえようほどにシンフォニック。

この若かりし女流奏者のしなやかで力強い演奏は忘れ去られるには惜しい。 知名度に乏しく現在どういう活動しているのか不明なのだが、かつて札幌冬季オリンピックの時に、夏のミュンヘン五輪との関係で来日したミュンヘン・フィルのソリストとして同行してハイドンの協奏曲を演奏したことで記憶されるチェリストだった。普通に読んでしまうと、アンジェリカ・メイ(Angelica May)となりがちながら、ドイツ生まれの彼女なので、アンゲリカ・マイとなる。ピアノのリヒター・ハーザー、そしてパイネマン、という、いまや懐かし、そしてまぼろし級のドイツの演奏家と並んでオリンピック時のコンサートはテレビ放送されていた。ケンペが当初より病気がちで来日不能であるため、ノイマンが率いてくる予定だったが、政治的なことからこれも不能となり、地味なベテラン、フリッツ・リーガーとともにやってきた。彼女の経歴は、ピアノとヴァイオリンを学び、本格チェリストを志し、カザルスに認められ、その弟子となり、チェコを中心に、ことにノイマンとの共演によって名声を高めていったとされる。気心の知れたノイマンとチェコフィルとの共演盤はいくつかあるようだが、その代表格はこのドヴォルザークでしょう。

ヴィンテージ名盤の聴きどころDE SUPRAPHON SUA 206 404 アンゲリカ・マイ ドヴォルザーク・チェロ協奏曲

- マイのチェロ、強く印象づけられるようなものではないのですが、実に自然で、無理のない演奏です。特に第2楽章など秋の深まる抒情、あるいは静かな夕暮れ時の山の家で黄昏のひと時を過ごしているようにナイーヴで妙に美しい演奏だ。一音一音、丁寧に弾きわける女性らしい輪郭の豊かな演奏に感じます。

多種多様な録音のあるドヴォルザークのチェロ協奏曲ですが、本盤もまた独特の味わいがあります。さりげない一節にも、意図せずとも気持ちのこもったオーケストラの魅力は、渋くもありながら強みでもある。マイのチェロとノイマンとチェコ・フィルは、その抒情性と憂愁の美において完全に一体化してます。もちろん壮大な第3楽章では、豊かなオーケストラにも助けられて朗々と歌いまくります。聴き慣れた部分にも、本場物を感じる。この若かりし女流奏者のしなやかで力強い演奏は忘れ去られるには惜しい。

1983年4月8-10日プラハ、芸術家の家録音

典雅な演奏ではないが、一服の清涼剤。

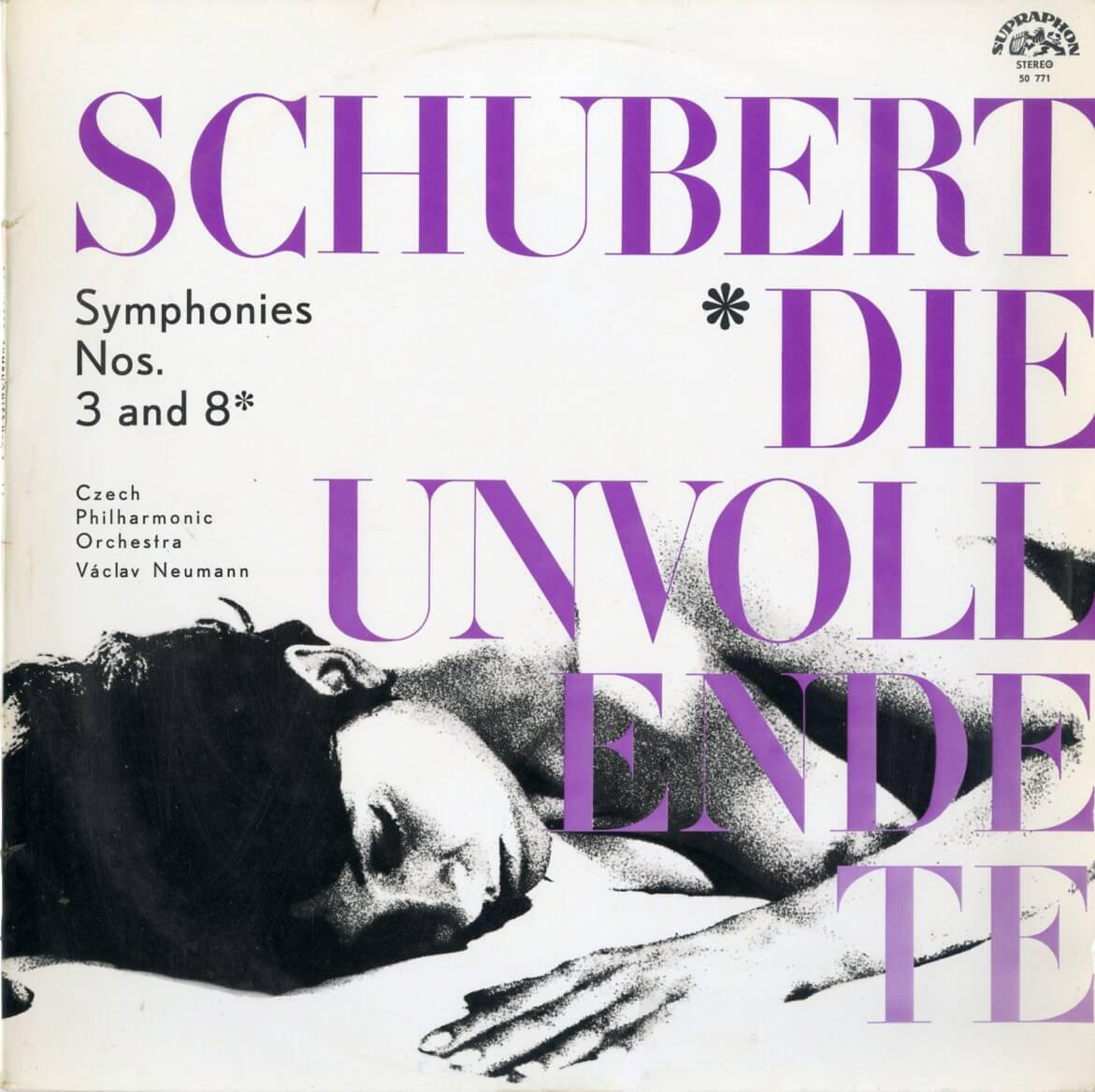

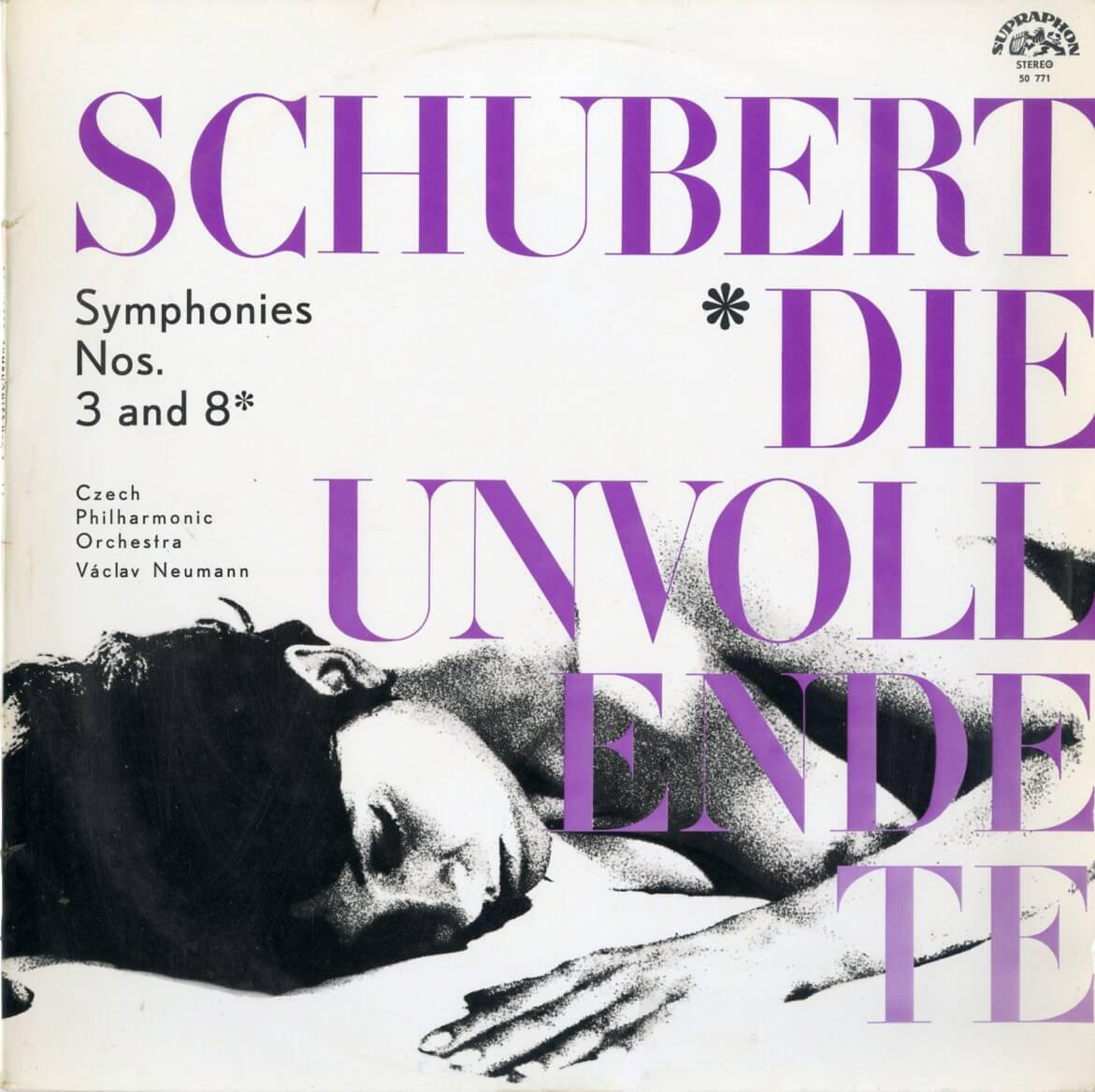

ヴィンテージ名盤の聴きどころCZ SUPRAPHON SUA ST50771 ヴァーツラフ・ノイマン シューベルト・交響曲3番/8番「未完成」

シューベルトの2曲は1966年の録音で、ノイマンはマーラーや自国のドヴォルザークでは交響曲全集を残したものの、ベートーヴェンやシューベルトでは一部の曲を録音したのみでした。とは言え、コンサートレパートリーとなっている曲は多く、この録音でも内容は良く練られています。

- 当時の木管楽器や弦の響きが存分に活かされており、交響曲第3番での快活な動線における独特な楽器の表情など、現代に無い響きも聴くことができます。《未完成》では重厚な表現でありながらも響きは決して沈まない、ノイマンらしいコントロールの妙が興味深く、2曲とも格調高く音楽が自然に感じられるのが特徴です。

1966年3月(3番)、2月(8番) プラハ、ルドルフィヌム録音、Recording directors: Zdenek Zahradnik、Recording engineers: Frantisek Burda

Posted by WoodStockR at

08:00

│Comments(0)

│名曲選│《コラム》名曲を話の種に│amazon selection│交響曲│あなたが選ぶクラシック音楽│名盤サロン│管弦楽曲│協奏曲│100人の大作曲家

2024年09月28日

♬現代が忘れ去りつつある何かがこの演奏に*リヒター指揮ミュンヘン・バッハ管○バッハ・ブランデンブルク協奏曲全曲

通販レコードのご案内モダン楽器を選んだリヒターの峻厳なバッハ。バッハの世俗音楽はもっと気軽に聴きたいという気持ちもないわけではありませんが衝撃を受ける「ブランデンブルク」を代表する名盤の一つです。

《独シルヴァー・ラベル》DE ARCHIV SAPM138 438/39 カール・リヒター ミュンヘン・バッハ管弦 バッハ・ブランデンブルク協奏曲(全曲)

《独シルヴァー・ラベル》DE ARCHIV SAPM138 438/39 カール・リヒター ミュンヘン・バッハ管弦 バッハ・ブランデンブルク協奏曲(全曲)バッハ演奏に生涯をささげた巨匠、カール・リヒターによる有名なブランデンブルク協奏曲。

モダン楽器小編成オーケストラによる求心力の強いキビキビしたリズムと力強い推進力が特長のバッハ演奏。アンダンテで深い抒情を聴かせる、ニコレやクレメント、バウマン、リンデ、ヘッツェル等、ソリストが非常に豪華なのも特筆されるところ。リヒターのしつらえた完璧なフォルムの中にあって、随所で味わい豊かなソロを聴かせてくれています。

録音は歪みなく明せきな音質で各楽器がクリアーに聞きとれます。1967年、ステレオ録音。

通販レコード詳細・コンディション、価格

プロダクト

- レコード番号

- SAPM138 438/39

- 作曲家

- ヨハン・ゼバスティアン・バッハ

- オーケストラ

- ミュンヘン・バッハ管弦楽団

- 指揮者

- カール・リヒター

- 録音種別

- STEREO

SILVER WITH BLACK LETTERING, STEREO 2枚組(150g)。

販売レコードのカバー、レーベル写真

コンディション

- ジャケット状態

- EX

- レコード状態

- M-

- 製盤国

- DE(ドイツ)盤

通販レコード

詳細の確認、購入手続きは品番のリンクから行えます。

| オーダーは | 品番 / 26067 |

| 販売価格 | 6,600円(税込) |

プライバシーに配慮し、会員登録なしで商品をご購入いただけます。梱包には無地のダンボールを使用し、伝票に記載される内容はお客様でご指定可能です。郵便局留めや運送会社営業所留めの発送にも対応しております。

入手のメインルートは、英国とフランスのコレクターからですが、その膨大な在庫から厳選した1枚1枚を大切に扱い、専任のスタッフがオペラなどセット物含む登録商品全てを、英国 KEITH MONKS 社製マシンで洗浄し、当時の放送局グレードの機材で入念且つ客観的にグレーディングを行っております。明確な情報の中から「お客様には安心してお買い物して頂ける中古レコードショップ」をモットーに運営しております。

続きを読む

Posted by WoodStockR at

09:00

│Comments(0)

│名曲選│amazon selection│通販レコード│バロック│あなたが選ぶクラシック音楽│名盤サロン│管弦楽曲│協奏曲│100人の大作曲家

2024年09月28日

100年前の緊急事態宣言◯スペイン風邪の大流行の最中、10人での初演は成功したストラヴィンスキーの舞台作品《兵士の物語》

ストラヴィンスキーの舞台作品《兵士の物語》の初演が行われた日(1918年9月28日)。7人の演奏者と3人の役者で上演できる。作者36歳の頃の作品で、すでに発表した3大バレエ《火の鳥》、《ペトルーシュカ》、《春の祭典》の後にあたる。初演は成功したが、奇しくも当時、ヨーロッパを襲ったスペイン風邪の大流行により、巡業公演が取りやめられたと言われている。

〝耳で見る〟「兵士の物語」の豪華な面子。コクトーが亡くなるちょうど1年前の二度と現れることのない歴史的録音。

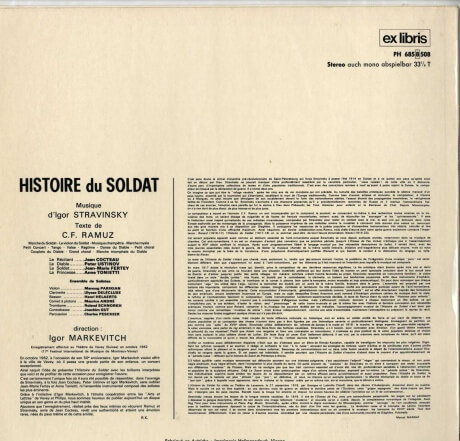

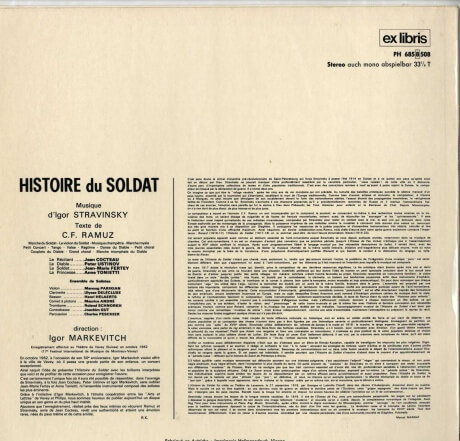

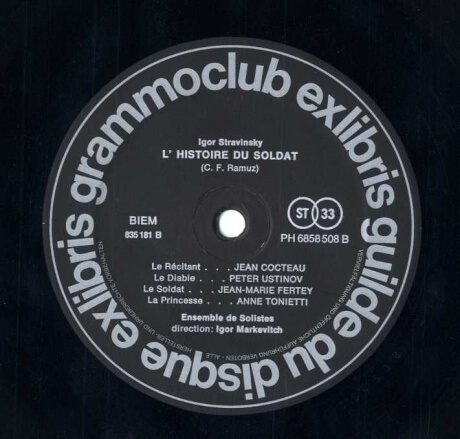

ヴィンテージレコードのご紹介CH EXLIBRIS 835 181 マルケヴィッチ ストラヴィンスキー・兵士の物語

変拍子を多用し、アメリカのラグタイム/ディキシーランド・ジャズを消化した奇妙でユニークな音楽。小説家のシャルル・フェルディナン・ラミューズがロシアの民話「脱走兵と悪魔」を元にしてフランス語で台本を書き、ストラヴィンスキーが7人の演奏者(ヴァイオリン、クラリネット、ファゴット、トランペット、トロンボーン、コントラバス、打楽器)からなる小編成のアンサンブルと語り手と俳優(悪魔、兵士、王女)のために作曲。

悪魔に名優ピーター・ユスティノフ、ジャン=マリー・フェルテの兵士、アンヌ・トニエッティの王女。朗読と演劇、バレエを総合した舞台作品ですが、ストラビンスキーと交友のあった20世紀の大詩人ジャン・コクトーが語り手を勤め、コクトーと交友のあったマルケヴィッチが指揮して、名手モーリス・アンドレが参加というだけで、最上の名盤と言えます。〝耳で見る〟「兵士の物語」の歴史的演奏。

1918年に発表された〝朗読と演劇、バレエ〟を総合した舞台作品で、ストラヴィンスキーの新古典主義への移行を示す重要作で、「読まれ、演じられ、踊られる」と付記されている、一種の音楽劇。更に特徴的なのは、通常語り手が受け持つ説明の一部をそれぞれの役に割り振ったり、通常パントマイムのプリンセスにセリフを割り当てたりして等々、前例がないレコードで聞く物語だけに、工夫が凝らされストラヴィンスキー創作のレコード録音としての頂点とも云えるのではないでしょうか。

悪魔に名優ピーター・ユスティノフ、ジャン=マリー・フェルテの兵士、アンヌ・トニエッティの王女。朗読と演劇、バレエを総合した舞台作品ですが、ストラビンスキーと交友のあった20世紀の大詩人ジャン・コクトーが語り手を勤め、コクトーと交友のあったマルケヴィッチが指揮して、名手モーリス・アンドレが参加というだけで、最上の名盤と言えます。〝耳で見る〟「兵士の物語」の歴史的演奏。

1918年に発表された〝朗読と演劇、バレエ〟を総合した舞台作品で、ストラヴィンスキーの新古典主義への移行を示す重要作で、「読まれ、演じられ、踊られる」と付記されている、一種の音楽劇。更に特徴的なのは、通常語り手が受け持つ説明の一部をそれぞれの役に割り振ったり、通常パントマイムのプリンセスにセリフを割り当てたりして等々、前例がないレコードで聞く物語だけに、工夫が凝らされストラヴィンスキー創作のレコード録音としての頂点とも云えるのではないでしょうか。

- マルケヴィッチは本当に多彩で、ロシアものや自国のフランスものを得意としていた。なので、力強い激しさがあるが、その中に何か優しさを感じる繊細さも感じられる。この録音は 1962 年に、スイスの第17回モントルー=ヴヴェイ国際音楽祭での公演を機に実現したもので収録に参加した豪華な面子を見れば、二度と現れることのない歴史的録音であることは一目瞭然。

■コクトーが亡くなるちょうど1年前の1962年10月4日から8日にかけてスイス、ヴヴェイ劇場で録音されました。ジャケットのイラストはジャン・コクトーがこのレコードのために描いたものです。

詳細の確認、購入手続きは品番のリンクから行えます。

プライバシーに配慮し、会員登録なしで商品をご購入いただけます。梱包には無地のダンボールを使用し、伝票に記載される内容はお客様でご指定可能です。郵便局留めや運送会社営業所留めの発送にも対応しております。

入手のメインルートは、英国とフランスのコレクターからですが、その膨大な在庫から厳選した1枚1枚を大切に扱い、専任のスタッフがオペラなどセット物含む登録商品全てを、英国 KEITH MONKS 社製マシンで洗浄し、当時の放送局グレードの機材で入念且つ客観的にグレーディングを行っております。明確な情報の中から「お客様には安心してお買い物して頂ける中古レコードショップ」をモットーに運営しております。

参考CD(Amazonで購入できます)

Stravinsky/ Igor Markevitch : L'Histoire Du Soldat

Bassoon : Henri Helaerts

Clarinet : Ulysse Delecluse

Composed By Igor Stravinsky

Conductor : Igor Markevitch

Double Bass : Joachim Gut

Libretto By : C. F. Ramuz

Percussion : Charles Peschier

Trombone : Roland Schnorkh

Trumpet: Maurice Andre

Violin : Manoug Parikian

Voice Actor [La Princesse] : Anne Tonietti

Voice Actor [Le Diable] : Peter Ustinov

Voice Actor [Le Recitant], Artwork : Jean Cocteau

Voice Actor [Le Soldat] : Jean-Marie Fertey

Recording at Theatre de Vevey (Suisse) in October 1962 (17eme Festival International de Musique de Montreux-Vevey).

Artwork cover by Jean Cocteau (This unique artwork was released only for this album).

1918年に発表された、《兵士の物語》(L'Histoire du soldat)は、カメレオン作曲家と呼ばれる、多彩な作風を持つストラヴィンスキーの新古典主義への移行を示す重要作。題材に民族主義、音楽にはそれぞれの楽器のソリスティックな扱いにコンチェルト・グロッソ、またタンゴやラグタイムの活用やリズムの扱いにジャズなどのさまざまな要素が取り入れられ、作曲者の個性によって、朗読と演劇、バレエを総合した舞台作品で、「読まれ、演じられ、踊られる」と附記されています。

ロシアの民話をもとにシャルル・フェルディナン・ラミュが台本を制作し、舞台上、7人からなる小オーケストラと語り手、兵士、悪魔、の3人の人物が登場する。舞台上演では無言で演技する王女役が加わることもある。オーケストラは弦楽器、木管楽器、金管楽器のそれぞれから高音と低音を受持つものを選び、打楽器を加えた七重奏、すなわちヴァイオリン、コントラバス、ファゴット、クラリネット、コルネット、トロンボーン、それに打楽器である。打楽器は作曲者本人の指定を多少改変したトライアングル、タンバリン、小太鼓2台に中太鼓、大太鼓にシンバルが用いられ、1人の奏者によって演奏される。この独特な編成は、作曲された第一次世界大戦直後の、人も物資も不足した状況を反映している。

詩人のコクトー、名俳優ユスティノフをはじめとする演技陣、ストラヴィンスキーと深いかかわりをもつ芸術家マルケヴィチの指揮のもと、トランペットのアンドレら7人の器楽奏者たちの奏でる音楽と一体化した〝耳で見る〟≪兵士の物語≫の歴史的名盤で、コクトーが亡くなるちょうど1年前の1962年10月4日から8日にかけてスイスで録音されました。

Bassoon : Henri Helaerts

Clarinet : Ulysse Delecluse

Composed By Igor Stravinsky

Conductor : Igor Markevitch

Double Bass : Joachim Gut

Libretto By : C. F. Ramuz

Percussion : Charles Peschier

Trombone : Roland Schnorkh

Trumpet: Maurice Andre

Violin : Manoug Parikian

Voice Actor [La Princesse] : Anne Tonietti

Voice Actor [Le Diable] : Peter Ustinov

Voice Actor [Le Recitant], Artwork : Jean Cocteau

Voice Actor [Le Soldat] : Jean-Marie Fertey

Recording at Theatre de Vevey (Suisse) in October 1962 (17eme Festival International de Musique de Montreux-Vevey).

Artwork cover by Jean Cocteau (This unique artwork was released only for this album).

1918年に発表された、《兵士の物語》(L'Histoire du soldat)は、カメレオン作曲家と呼ばれる、多彩な作風を持つストラヴィンスキーの新古典主義への移行を示す重要作。題材に民族主義、音楽にはそれぞれの楽器のソリスティックな扱いにコンチェルト・グロッソ、またタンゴやラグタイムの活用やリズムの扱いにジャズなどのさまざまな要素が取り入れられ、作曲者の個性によって、朗読と演劇、バレエを総合した舞台作品で、「読まれ、演じられ、踊られる」と附記されています。

ロシアの民話をもとにシャルル・フェルディナン・ラミュが台本を制作し、舞台上、7人からなる小オーケストラと語り手、兵士、悪魔、の3人の人物が登場する。舞台上演では無言で演技する王女役が加わることもある。オーケストラは弦楽器、木管楽器、金管楽器のそれぞれから高音と低音を受持つものを選び、打楽器を加えた七重奏、すなわちヴァイオリン、コントラバス、ファゴット、クラリネット、コルネット、トロンボーン、それに打楽器である。打楽器は作曲者本人の指定を多少改変したトライアングル、タンバリン、小太鼓2台に中太鼓、大太鼓にシンバルが用いられ、1人の奏者によって演奏される。この独特な編成は、作曲された第一次世界大戦直後の、人も物資も不足した状況を反映している。

詩人のコクトー、名俳優ユスティノフをはじめとする演技陣、ストラヴィンスキーと深いかかわりをもつ芸術家マルケヴィチの指揮のもと、トランペットのアンドレら7人の器楽奏者たちの奏でる音楽と一体化した〝耳で見る〟≪兵士の物語≫の歴史的名盤で、コクトーが亡くなるちょうど1年前の1962年10月4日から8日にかけてスイスで録音されました。

Posted by WoodStockR at

02:30

│Comments(0)

│名曲選│《コラム》名曲を話の種に│amazon selection│通販レコード│室内楽曲│あなたが選ぶクラシック音楽│100人の大作曲家│SPレコード

2024年09月27日

クリスマスの定番◉オペラ通からオペラ初心者まで、誰もが楽しめる夢いっぱいのメルヘン・オペラ ヘンゼルとグレーテル

ドイツの作曲家、フンパーディンクが没した日(1921年9月27日)。今日では《ヘンゼルとグレーテル》が彼の代表作として演奏される機会が多い。当時、ワーグナーの下で研鑽を積んでいたことから、ワーグナーが多用した作曲技法をこの作品の中でも多く用いている。リヒャルト・シュトラウスによって初演され、以来世界中で人気の作品となった。

颯爽とした時代のカラヤン、頂点へと向かっていたシュヴァルツコップフの名唱など、伝説となっている名録音です。

決定盤・若き日のカラヤンの名盤。GB COLUMBIA CX1096/7 カラヤン フンパーディンク・ヘンゼルとグレーテル

おとぎの国へ迷い込んだヘンゼルとグレーテルの誰もが知っている童話を、フンパーディンクがオペラ化。ワーグナー以後に多く現れたメルヘン・オペラの代表的な作品といわれ、ワーグナー以後・リヒャルト・シュトラウス以前のドイツ・オペラを代表する作品ともされる。特にドイツ圏では今なお上演回数上位に位置する人気作であり、英米でも比較的人気が高い。

クリスマスの時期になると、各地のオペラ団体がとりあげるこの歌劇は、グリム童話を題材に得、ドイツ民謡がふんだんにとりこまれた素朴で親しみやすい「ヘンゼルとグレーテル」ですが、ワーグナーの長男・ジークフリートの音楽教師としてもフンパーティンクは、バイロイトでワーグナーの仕事を手伝っていたこともあり、ワーグナー的な劇的緊迫感の要素も含まれている。オペラ通からオペラ初心者まで、誰もが楽しめる夢いっぱいのメルヘン・オペラです。

クリスマスの時期になると、各地のオペラ団体がとりあげるこの歌劇は、グリム童話を題材に得、ドイツ民謡がふんだんにとりこまれた素朴で親しみやすい「ヘンゼルとグレーテル」ですが、ワーグナーの長男・ジークフリートの音楽教師としてもフンパーティンクは、バイロイトでワーグナーの仕事を手伝っていたこともあり、ワーグナー的な劇的緊迫感の要素も含まれている。オペラ通からオペラ初心者まで、誰もが楽しめる夢いっぱいのメルヘン・オペラです。

- クライマックでは魔女が登場して、おどろおどろしさが増すので、中盤までのメルヘン調とのバランスの受け止め方にかかるが、カラヤンはこのワーグナー的要素を濁すこと無く、なおさらにワーグナーかと錯覚してしまう程の詩情豊かに力感あふれる表現をしている。しかも決してグランド・オペラ風歌合戦に陥ることなく、全体に速めのテンポで、曲の夢幻的な雰囲気をすっきりと表し、メルヘンとしてのこの作品の領域と限界をカラヤンは見失っていない。

魔女の場でも過度に物々しくせず、きびきびと運び、フレーズの扱い方にもあたたかみがある。

グレーテルはおそらく主要なオペラでは最年少ヒロインで、基本的に若いソプラノが歌うことが多いが、やはりドイツオペラで若手の持ち役である「魔笛」の夜の女王と共にレパートリーとする歌手も多く、両方をレコードや映像に残している(しかもグレーテルの方が後であることが多い)スターがかなりいる。この演奏の中で、特筆すべきは、子供心あふれるシュヴァルツコップ、グリュンマーの魅力的な二重唱。父親役を歌うメーテルニッヒなどの脇を固める歌手の堅実な歌唱と声質の対比も申し分ない。豪華キャストたちの役をよくつかんだ歌唱が面白く、大変聴きごたえのある演奏になっている。

ここでのカラヤンは、晩年にみられたような、巧緻をきわめた音づくりではなく、ごく自然にこの作品のメルヘン的な性格を引き出しており、颯爽とした若々しい表現で聴かせる。

グレーテルはおそらく主要なオペラでは最年少ヒロインで、基本的に若いソプラノが歌うことが多いが、やはりドイツオペラで若手の持ち役である「魔笛」の夜の女王と共にレパートリーとする歌手も多く、両方をレコードや映像に残している(しかもグレーテルの方が後であることが多い)スターがかなりいる。この演奏の中で、特筆すべきは、子供心あふれるシュヴァルツコップ、グリュンマーの魅力的な二重唱。父親役を歌うメーテルニッヒなどの脇を固める歌手の堅実な歌唱と声質の対比も申し分ない。豪華キャストたちの役をよくつかんだ歌唱が面白く、大変聴きごたえのある演奏になっている。

ここでのカラヤンは、晩年にみられたような、巧緻をきわめた音づくりではなく、ごく自然にこの作品のメルヘン的な性格を引き出しており、颯爽とした若々しい表現で聴かせる。

参考CD(Amazonで購入できます)

Metternich

EMI Classics

1999-06-26

フンパーディンク:歌劇「ヘンゼルとグレーテル」全曲

ヘンゼル:エリーザベト・グリュンマー(S)

グレーテル:エリーザベト・シュヴァルツコップ(S)

父親:ヨーゼフ・メッテルニヒ(Br)

母親:マリア・フォン・イロシュヴァイ(C)

魔女:エルゼ・シュルホフ(C)

暁の精:アニー・フェルバーマイア(S)

ロートン・ハイスクール少女合唱団

バンクロフト・スクール合唱団

フィルハーモニア管弦楽団

ヘルベルト・フォン・カラヤン(指揮)

録音:1953年6月27日・29日・30日、7月1日・2日、ロンドン

Posted by WoodStockR at

20:00

│Comments(0)

│名曲選│《コラム》名曲を話の種に│amazon selection│オペラ│あなたが選ぶクラシック音楽│名盤サロン

2024年09月27日

歴史的解釈と現代的解釈を見事に融合 ムーティ ブルスカンティーニ フレーニ ドニゼッティ 歌劇「ドン・パスクワーレ」

抱腹絶倒のギャグ・オペラが歴史を超えて現代に顕現!

声楽というもののテクニックの世界のひとつの頂点が、

ベルカント・オペラだ。

その中でも抱腹絶倒のギャグ・オペラ

が「ドン・パスクワーレ」。

オペラで腹を抱えて笑いたい人は、

ぜひとも楽しんでほしい!

デジタル録音の恩恵で、

キングズウェイ・ホールの美しい響きが、

空気感までも正確に再現されます。

通販レコードのご案内ドン・パスクアーレの茶番に鋭いウィットと穏やかな感情をもたらした名演。

《仏ニュー・ニッパー盤》FR VSM 1434363 ムーティ ドニゼッティ:歌劇「ドン・パスクワーレ」

新型コロナウイルス感染拡大防止でウィーン・フィルも演奏会の実行に頭を悩ましていました。バイロイト音楽祭は、2020年の開催を中止すると決定。2021年のウィーンから新年を祝う、ウィーン・フィルのニューイヤーコンサートは、史上初めて、無観客でのコンサートとなりました。指揮台に立ったのはリッカルド・ムーティ。

ウィーンでは、1973年に「アイーダ」を指揮して以来、国立歌劇場の演奏を担当しているウィーン・フィルと良好な関係を維持しています。国立歌劇場総支配人マイヤーも、2008年の「コシ・ファン・トゥッテ」後、疎遠になっているムーティに対して、諸手を挙げて歓迎すると語っています。

長年ウィーン・フィルがホスト役を担っている夏のザルツブルク音楽祭に、カラヤンの招きに応じて、1971年に「ドン・パスクワーレ」でデビューして以来、親密な関係を築いています。

2014年9月にローマ歌劇場の終身名誉指揮者を辞任した後、一説にはイタリア大統領に?などというスケールの大きな噂も流れ、何かと話題を提供しているムーティですが、イタリアでは、自らが創始したルイジ・ケルビーニ・ジョバニーレ管弦楽団での後進の育成に専念し、イタリア歌劇場のいかなるポストにも就かないと断言しました。すでにフィレンツェで12年間、ミラノで19年間、歌劇場で重要なポストに就いていたことを考えると、〝帝王〟とファンが呼び崇めるのも納得がいきます。

オペラで腹を抱えて笑いたい人は、ぜひとも楽しんでほしい。

声楽というもののテクニックの世界のひとつの頂点が、ベルカント・オペラだ。ベルカント・オペラというのは、音楽がワーグナーなどのようには凝っていないので、キャストが良くないとなんにも面白くないが、その中でも抱腹絶倒のギャグ・オペラが「ドン・パスクワーレ」。ムーティ自身、

私のザルツブルク音楽祭でのオペラデビューは、1971年のドニゼッティ《ドン・パスクワーレ》の成功ででした。と、35年経った2006年に振り返り語っていたほどの自信作だけに、本盤のキャスティングは文句ない。

歴史的解釈と現代的解釈を見事に融合させるために、それぞれに適した歌手らを起用。特にマラテスタ役のバリトン、レオ・ヌッチの美声には当時から魅せられているし、タイトルロールのドン・パスクワーレ役には、1947年にイタリア放送協会主催の声楽コンクールで優勝し、ミラノ・スカラ座をはじめとするイタリア各地の歌劇場に登場し、1951年にはグラインドボーン音楽祭、1952年にはザルツブルク音楽祭に出演して話題を呼んだ大ベテランのバス歌手、セスト・ブルスカンティーニが貫禄を見せている。

1979~1980年のシーズンに合衆国でツアーをしていた直後のインタビューで

指揮者はしばしば演出家と衝突します。モーツァルトやヴェルディ、ワーグナーのような作曲家の作品に「内在する」、「音楽にのっとった演出」からあまりに遠くかけ離れているからです。と話していたムーティ。舞台に煩わされないレコードだからムーティも思う存分、彼の音楽美学を発揮。精度、輝きと整合性のために、ドン・パスクアーレの茶番に鋭いウィットと穏やかな感情をもたらした名演です。オペラで腹を抱えて笑いたい人は、ぜひとも楽しんでほしい。

1982年7月ロンドン、キングズウェイ・ホール、ブックレット付属。

自家薬籠中の名作

ムーティがEMIに録音した、一連のイタリア・オペラ名作シリーズ。ミレッラ・フレーニ、セスト・ブルスカンティーニ、レオ・ヌッチと当時最高のイタリア歌手をロンドンに招聘してセッション録音されました。デジタル録音の恩恵で、キングズウェイ・ホールの美しい響きが空気感までも正確に再現されます。

通販レコード詳細・コンディション、価格

プロダクト

Mirella Freni, Sesto Bruscantini, Leo Nucci ∙ Gösta Winbergh, Riccardo Muti – Donizetti, Don Pasquale- レコード番号

- 1434363

- 作曲家

- ガエターノ・ドニゼッティ

- 演奏者

- ミレッラ・フレーニ セスト・ブルスカンティーニ レオ・ヌッチ イェスタ・ヴィンベルイ

- オーケストラ

- フィルハーモニア管弦楽団 アンブロジアン・シンガーズ

- 指揮者

- リッカルド・ムーティ

- 録音種別

- STEREO

NEW NIPPER, STEREO DIGITAL 2枚組 (110g/105g)。

販売レコードのカバー、レーベル写真

コンディション

- ジャケット状態

- M-

- レコード状態

- M-

- 製盤国

- FR(フランス)盤

(NEW NIPPER)は1980年代中ごろからの、主にデジタル録音主体の時代のレーベルは、ステレオ初期の「セミサークル」に似たデザインのものになります。これが、EMIの最後期のレーベルデザインとなります。

通販レコード

詳細の確認、購入手続きは品番のリンクから行えます。

| オーダーは | 品番 / 25441 |

| 販売価格 | 4,400円(税込) |

2024年09月26日

2024年09月26日

レコード発掘していて見つけたら嬉しい⦿ステレオを超えた未来的な音響効果を追求したラウンジ・プロジェクトを牽引した一枚

バーンスタイン作曲、《ウエストサイド物語》が初演された日(1957年9月26日)。シェイクスピア作『ロミオとジュリエット』に着想を得て、当時のアメリカのタブーである人種間の差別などの社会問題も取り入れ、8年7カ月に及ぶ制作期間を要した。また今では当たり前となっている〝ひとりの俳優が歌とダンスの両方をこなす〟という表現方法は、本作によって確立された。

ヴィンテージレコードのご紹介

未来の音楽を作ろうとした。若い人に45回転のLPレコードと、言ってわかってもらえるだろうか。普通LPレコードは33回転なんですが、45回転にすると、今までよりも木目細かい録音ができるといわれ、ブームとなった。こうした珍しいレコードを作ったのがイノック・ライト(Enoch Light, 1905.8.18-1978.7.31)という人物で、自らのオーケストラ「ライト・ブリゲイド」を持っていた。

10代よりクラシックのバイオリン奏者として活躍するも、1940年に自動車事故で負傷。演奏することができなくなり、指揮者としての道を歩む様に。イージー・リスニングの新作アルバムを次々に発表した、著名なバンドリーダーであり、ステレオと4チャンネル録音のパイオニアとしても知られた。

ステレオを超えた新たな音響効果を目指すテクノロジー面と、未来の音楽を作ろうと実践。Command〜Project 3レーベルを主宰し、未来的な音響を追求した。1940、50年代にはバンド・リーダーとして多くのポピュラー・バラードを生み、RCAやコロムビアでレコーディングも開始。プロデューサーとして活躍の場も広げ、1960年代後半ザ・チャールストン・シティ・オールスターズのヒット・シリーズをプロデュース。リバイバルすると1950年代に発表した『プロボケーション・パーカッション』がトップ10入り、『パースウェイシヴ・パーカッション』(1960)は、ビルボード誌のアルバム・チャート1位を13週間もキープした。

バート・バカラックの「ボンドストリート」「ウォーク・オン・バイ」、ザ・ビートルズの「エレノア・リグビー」「ゲットバック」などを独特なエレクトリックサウンドでカヴァー。ジャンルは軽音楽との扱いだったが、イノック・ライトが醸し出すのは、不思議な空間を感じさせる一種独特のサウンド。実験的要素のある新しさが今も新鮮に響いてくる。

10代よりクラシックのバイオリン奏者として活躍するも、1940年に自動車事故で負傷。演奏することができなくなり、指揮者としての道を歩む様に。イージー・リスニングの新作アルバムを次々に発表した、著名なバンドリーダーであり、ステレオと4チャンネル録音のパイオニアとしても知られた。

ステレオを超えた新たな音響効果を目指すテクノロジー面と、未来の音楽を作ろうと実践。Command〜Project 3レーベルを主宰し、未来的な音響を追求した。1940、50年代にはバンド・リーダーとして多くのポピュラー・バラードを生み、RCAやコロムビアでレコーディングも開始。プロデューサーとして活躍の場も広げ、1960年代後半ザ・チャールストン・シティ・オールスターズのヒット・シリーズをプロデュース。リバイバルすると1950年代に発表した『プロボケーション・パーカッション』がトップ10入り、『パースウェイシヴ・パーカッション』(1960)は、ビルボード誌のアルバム・チャート1位を13週間もキープした。

バート・バカラックの「ボンドストリート」「ウォーク・オン・バイ」、ザ・ビートルズの「エレノア・リグビー」「ゲットバック」などを独特なエレクトリックサウンドでカヴァー。ジャンルは軽音楽との扱いだったが、イノック・ライトが醸し出すのは、不思議な空間を感じさせる一種独特のサウンド。実験的要素のある新しさが今も新鮮に響いてくる。

GB PYE PCLS855 アルフレッド・ドレイク&ロバータ・ピータース バーンスタイン・ポピュラーソング集

ときにスウィンギーで楽しく、ときにムーディーでロマンティックなハーモニーの世界を存分に味わうことができる佳作。ソフトなハーモニー&サウンドは、イージー・リスニングの先がけとなり、ソフト・ロックの元祖でもあった。

【レイ・チャールズ・シンガーズ】ペリー・コモとの仕事などで知られる白人音楽家レイ・チャールズが結成した男女混成のコーラス・グループ。ソフトロック世代のためのクワイア・コーラスをクリエイトしていた60年代後半のレイ・チャールス・シンガーズ。盲目のR&Bシンガーのレイ・チャールズとは無関係、日本では区別するためにレイ・チャールスと濁らずに表記されることが多い。Commandレーベルのクリアーで硬質なサウンドが、全体を華やかに演出しています。

CDはamazonで購入できます。

イノック・ライトとコマンド・レコードによって開発されたフィルム技術、35mmで記録された驚異の立体音響。LPレコードとステレオが家庭に普及する当時、ステレオ再生のチェック用にされていた素晴らしい録音です。トップ10ヒットとなった1962年の「Stereo 35 MM Volume 2」に「Far Away Piaces」をカップリングしてCD化もされている。全24曲収録。対訳付き。

Posted by WoodStockR at

08:45

│Comments(0)

│名曲選│《コラム》名曲を話の種に│amazon selection│通販レコード│あなたが選ぶクラシック音楽│管弦楽曲│100人の大作曲家│SPレコード

![ドヴォルザーク:チェコ組曲ニ長調Op.39 他 [Import] (CZECH SUITE / HUSSITE OVERTURE / MY HOME)](https://m.media-amazon.com/images/I/51TgoDs5oWL._SL160_.jpg)