› 並木通りの音楽ヤ › 2024年09月18日

› 並木通りの音楽ヤ › 2024年09月18日2024年09月18日

超絶技巧が良く解る◉2トラック録音 ハイフェッツ ライナー シカゴ交響楽団 ブラームス・ヴァイオリン協奏曲

歯切れの良さが圧巻で、

スリリングな楽興の時を紡ぎ出します。

胸のすくアッチェレランド、絶妙な間合い、

なかんずくふとしたところに現れるポルタメントは迷いがない。

個々のパートまではっきり分離するステレオ

わずか2本のマイクロフォンで収録された

2トラック録音にも関わらず、オーケストラ配置の

定位感が鮮明に捉えられた、録音史に残る名録音!

スリリングな楽興の時を紡ぎ出します。

胸のすくアッチェレランド、絶妙な間合い、

なかんずくふとしたところに現れるポルタメントは迷いがない。

個々のパートまではっきり分離するステレオ

わずか2本のマイクロフォンで収録された

2トラック録音にも関わらず、オーケストラ配置の

定位感が鮮明に捉えられた、録音史に残る名録音!

【SACDはアマゾンから購入できます】不滅のリビング・ステレオSACDハイブリッド・シリーズ、ヴァイオリニスト、ヤッシャ・ハイフェッツ、シカゴ交響楽団、フリッツ・ライナー指揮との共演による1955、57年録音盤。

録音:1955年2月21,22日、シカゴ・オーケストラ・ホール【2トラック録音】

通販レコードのご案内オイストラフと双璧を成す名盤であり、歯切れのよさやアグレッシヴなテンションの高さは、オイストラフもかくやと言える出来だ。

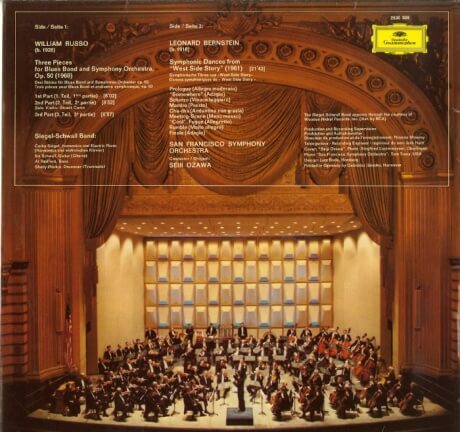

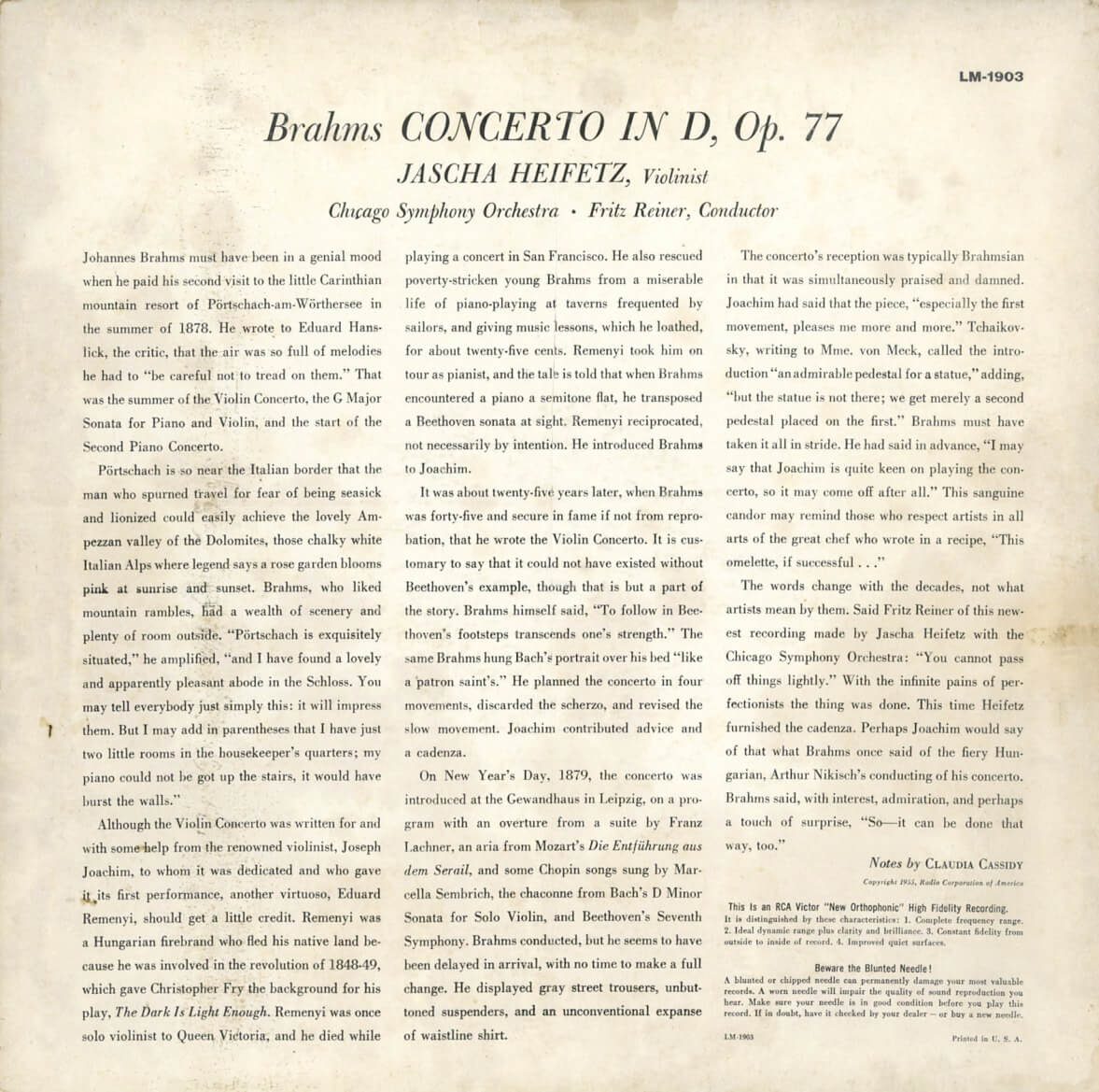

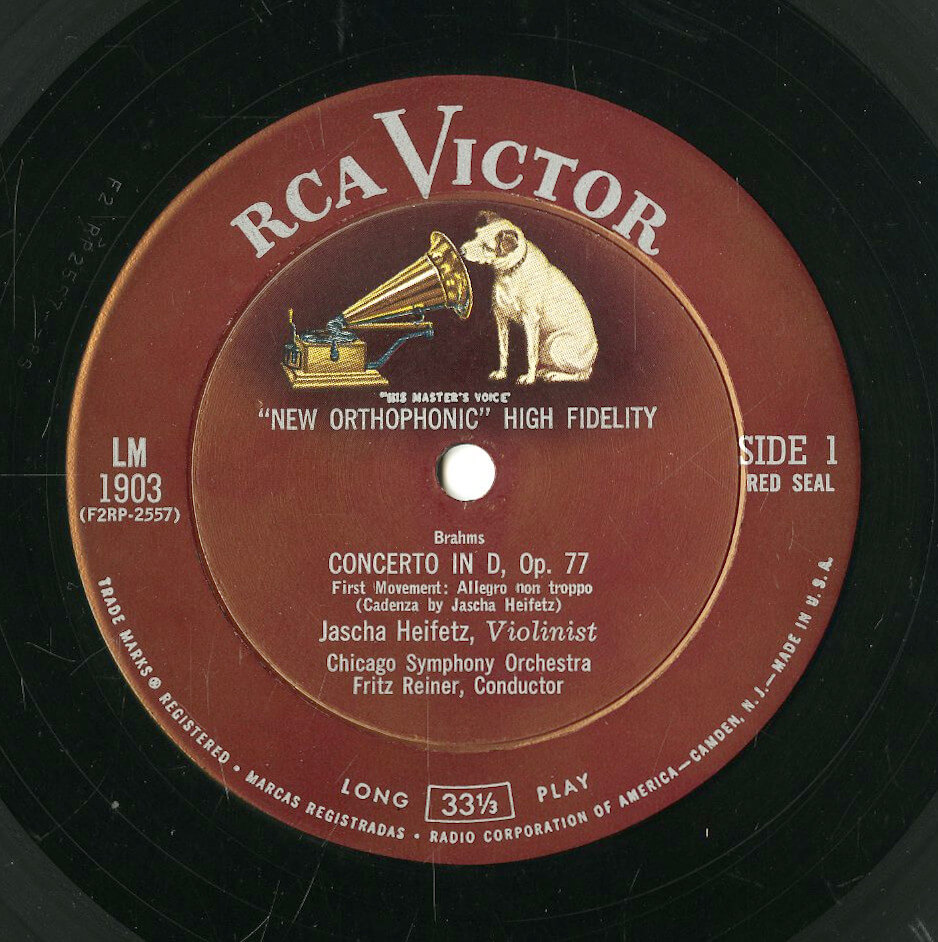

《米シェード・ドッグ盤》US RCA LM1903 ハイフェッツ&ライナー ブラームス・ヴァイオリン協奏曲

《米シェード・ドッグ盤》US RCA LM1903 ハイフェッツ&ライナー ブラームス・ヴァイオリン協奏曲ハイフェッツの演奏の特異性については、完璧・精巧無比・人間の限界を極めた、など様々取り沙汰されているが情熱と厳格さが混淆していることを説明する最もよい例が、このライナー/シカゴ響をバックにしたハイフェッツが奏でるブラームスのヴァイオリン協奏曲。ピッチを正確に鳴らしているだけで、ぶっきら棒に聴こえてしまうのも致し方無い。しかし、一見速いだけの演奏から、細やかなニュアンスの妙が聴ける。胸のすくアッチェレランド、絶妙な間合い、なかんずくふとしたところに現れるポルタメントは迷いがなく、ハイフェッツが単なる技巧一辺倒では決してないことが分かるだろう。

ハイフェッツとライナー=シカゴ響の火花散る協奏曲。ハイフェッツとライナーはお互いに深い尊敬の念を抱いていたが、協奏曲の録音はブラームスとチャイコフスキーの2曲しか残されていません。ドイツ的な重厚さとは無縁のブラームス、アウアー門下としての本領が十二分に発揮されたチャイコフスキーと、いずれもハイフェッツにしか成し得ない個性的なヴィルトゥオジティを満喫でき、ライナー率いるシカゴ響の見事なアンサンブルが切れ味鋭いハイフェッツのソロを一層際立たせています。ブラームスはハイフェッツにとって2度目の録音にあたる。そして、このブラームスはコントラバスを右側に置く変則的なオーケストラ配置によっているのも特色です。

ステレオ最初期にハイフェッツが残したブラームス。1955年に録音され、ステレオ盤(LSC1903)も存在する高名な一枚。ハイフェッツらしく快速・明快なヴィルトゥオーゾぶりを見せつける名演奏。ライナー&シカゴ響もハイフェッツに合わせてか、重くなりすぎない爽やかな伴奏で見事なアンサンブル。「泣き」のあまり入らない、ブラームスとしてはやや異色の名演奏です。

シカゴ交響楽団と言えば、ゲオルク・ショルティの時代におけるスーパー軍団ぶりが記憶に新しいところだ。ただ、ショルティがかかるスーパー軍団を一から作り上げたというわけでなく、シカゴ響に既にそのような素地が出来上がっていたと言うべきであろう。そして、その素地を作っていたのは、紛れもなくライナーであると考えられる。

シカゴのオーケストラ・ホールは、ボストン・シンフォニー・ホールよりも録音に向いていたようで、このホールで収録された1950年代・1960年代のライナー=シカゴ響の録音はいずれも高いクオリティに仕上がっており、オーケストラのトゥッティの響きと各パートのバランスの明晰さが両立した名録音が多いです。1958年ステレオ時代の到来と共に、RCAはライナー指揮シカゴ響と専属契約を結び、数々の名演奏を録音しました。〝Living Stereo〟は最も自然でありスリリングな録音で、現在でも他の録音に全く劣らないものです。

個々のパートまではっきり分離するステレオは、生の音とはやや趣を異にするとはいえ、やはりすごい。スタジオ録音とはとても思えない熱気を孕んでいる。一発取りをしたとしか思えない怒濤の極みです。アンサンブルを引き締めながら、強靭な造形が生む緊張感の素晴らしさがハッキリと感じ取れます。

クラシック音楽愛好の王道、レコード・コレクターにとってファースト・チョイスの決定盤。

ヴィルトゥオーゾと呼んで20世紀初頭頃までのクラシック音楽の演奏には曖昧さが許され、またかえってそれをよしとする風潮があったと言える。クライスラーやエルマンの録音からは、技術的問題も含め、譜面に指示のない表現を良く行うことに気付く。その良し悪しについてはひとまず置いておき、当時は奏者の個性を前面に出す事が重んじられていたようである。

これに対してハイフェッツは、冷静かつ正確に、一切の妥協を排除した解釈を行なった。現代では作曲者の意図を最も適切に表現する事が重んじられている。鋭い運弓と力強いヴィブラートによって創り出されるその音色は非常に特徴的である。演奏家それぞれの個性などという次元ではなく、ハイフェッツがヴァイオリンを奏でることで、別質の新しい楽器がそこにあるかのごとく錯覚を起こしそうになる。その余りに強烈な個性が、このブラームスにも宿っている。

製作陣は RCA の一軍、ジョン・プファイファー&ルイス・チェースで 10+/PERFORMANCE/GOOD の高い評価で、現在でもトップレベルの人気盤の地位を維持している。

多くのクラシック音楽愛好家は、その入門で、この録音に魅了され今に至るではないか。それはオリジナル盤に改めて魅了されるのも同じ録音盤というほど、ファースト・チョイスの決定盤。

3チャンネルではなくて、3トラック録音

ライナー=シカゴ響のRCAレーベルへの録音は、1954年3月6日、シカゴ交響楽団の本拠地オーケストラ・ホールにおけるリヒャルト・シュトラウスの交響詩「英雄の生涯」のセッションで始まりました。この録音は、その2日後に録音された同じリヒャルト・シュトラウスの交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」と並び、オーケストラ・ホールのステージ上に設置された、わずか2本のマイクロフォンで収録された2トラック録音にも関わらず、オーケストラ配置の定位感が鮮明に捉えられており、録音史に残る名録音とされています。これ以後、1963年4月22日に収録された、ヴァン・クライバーンとのベートーヴェンのピアノ協奏曲第4番まで、約10年の間に、モーツァルトからリーバーマンにいたる幅広いレパートリーが、ほとんどの場合開発されたばかりのこのステレオ録音技術によって収録されました。RCAのチーフ・エンジニア、ルイス・レイトンを中心に試行錯誤を経て考え抜かれたセッティングにより、ノイマンU-47やM-49/50などのマイクロフォンとRT-21(2トラック)やAmpex社製300-3(3トラック)といったテープ・デッキで収録されたサウンドは、半世紀近く経た現在でも、バランス、透明感、空間性など、あらゆる点で超優秀録音として高く評価されています。1956年4月17日のセッションまでは2トラック録音だったが、「家庭交響曲」は3トラック録音。ヤッシャ・ハイフェッツ、アルトゥール・ルービンシュタイン、エミール・ギレリス、バイロン・ジャニスなど、綺羅星のごときソリストたちとの共演になる協奏曲も残されています。いずれもちょうど円熟期を迎えていたライナー芸術の真骨頂を示すもので、細部まで鋭い目配りが行き届いた音楽的に純度の高い表現と引き締まった響きは今でも全く鮮度を失っていません。これらの録音「リビング・ステレオ」としてリリースされ、オーケストラの骨太な響きや繊細さ、各パートのバランス、ホールの空間性、響きの純度や透明感が信じがたい精度で達成された名録音の宝庫となっています。

ヴィンテージレコード詳細

プロダクト

Heifetz, Fritz Reiner - Chicago Symphony Orchestra – Brahms – Violin Concerto- レコード番号

- LM1903

- 作曲家

- ヨハネス・ブラームス

- 演奏者

- ヤッシャ・ハイフェッツ

- オーケストラ

- シカゴ交響楽団

- 指揮者

- フリッツ・ライナー

- 録音種別

- MONO

SHADED DOG, MONO 1枚組(140g), Stamper 8S/33S。

ヴィンテージレコードのカバー、レーベル写真

2024年09月18日

2024年09月18日

お持ちいただいたレコードをクリーニングいたします。オヤッグサウンド、レコードクリーニング実演会開催。

アナログレコードの文化を守る

オヤッグサウンド

レコードクリーニング実演会

開催日

2024年9月21日(土)

開催時間

①13:00〜14:00

②15:00〜16:00

開催場所

ヨドバシカメラ マルチメディア梅田

3階 高級オーディオ試聴室

参加費

無料

今月21日(土)に大阪ヨドバシカメラマルチメディア梅田において「オヤッグサウンド、レコードクリーニング実演会」を開催いたします。

お持ちいただいたレコードをクリーニングいたします。

お一人様1枚。

LP用クリーナーとSP用クリーナーともにレコードにクリーナーを数滴落としてオヤッグレコードクリーナークロスで拭き取れば汚れが取れます。

お持ちいただいたレコードをクリーニングいたします。

お一人様1枚。

LP用クリーナーとSP用クリーナーともにレコードにクリーナーを数滴落としてオヤッグレコードクリーナークロスで拭き取れば汚れが取れます。

レコードクリーニングについてのご相談ご質問もお受けいたします。

画像は昨年の実演会の様子です。

関心のある方、南野の顔を見てやろうと言う方はおいで下さい。

よろしくお願いします。

画像は昨年の実演会の様子です。

関心のある方、南野の顔を見てやろうと言う方はおいで下さい。

よろしくお願いします。

続きを読む