› 並木通りの音楽ヤ › 2024年12月

› 並木通りの音楽ヤ › 2024年12月2024年12月31日

♬現代が忘れ去りつつある何かがこの演奏に*リヒター指揮ミュンヘン・バッハ管○バッハ・ブランデンブルク協奏曲全曲

Posted by WoodStockR at

13:00

│Comments(0)

│名曲選│amazon selection│バロック│あなたが選ぶクラシック音楽│名盤サロン│管弦楽曲│協奏曲│100人の大作曲家

2024年12月31日

鮮やかに浮き上がる音楽*最も名盤の多い指揮者 モントゥー指揮ロンドン響 ラヴェル 舞踊音楽「ダフニスとクロエ」全曲

ヴィンテージレコードの紹介曖昧な部分がなく、それでいてスケールは極めて大きい。

《英オレンジ銀文字盤》GB DECCA LXT5536 モントゥー/ロンドン響 ラヴェル 舞踊音楽「ダフニスとクロエ」-全曲

バレエ「ダフニスとクロエ」は、1912年にバレエ・リュスによりパリ・シャトレ座で初演されました。指揮は30歳代ながらすでに国際的な活躍をしていたピエール・モントゥー。これは半世紀近くを経て行われた記念碑的な録音で、アンセルメと共に永く基準とされた名盤です。パリに生まれ、数々の20世紀名作バレエの初演を振った指揮者、ピエール・モントゥーによるラヴェル作品。最晩年、彼が1961年~1964年に首席指揮者を務めていた名門ロンドン交響楽団との演奏は生気漲る奥の深い演奏で、多くの支持を受ける名盤。

ピエール・モントゥーは1911年から1914年まで伝説的なバレエ団「バレエ・リュス」の指揮者を務めており、『ペトルーシュカ』『ダフニスとクロエ』『春の祭典』などの初演の棒を執りました。初演者モントゥーの棒で『ペトルーシュカ」と『春の祭典』のステレオ録音を済ませていた英デッカのプロデューサー、ジョン・カルショーはモントゥー指揮の『ダフニスとクロエ』ステレオ録音を実現するべく社内を説得。1959年に録音されたのが『ダフニスとクロエ』全曲盤です。1912年6月8日の初演から約半世紀後に録音された、初演者モントゥーによる全曲ステレオ録音は、そのことだけで歴史的意義が計り知れませんが、演奏、録音そのものが21世紀の現代においても極めて優秀であることでさらに価値の高いものとなっています。

モントゥーの指揮は音楽の瑞々しい推進力と華麗な色彩、ダイナミックな迫力にみち同時に豊かなニュアンスに彩られています。初演時にバクストの色彩的な衣装をまとい、フォーキンの力強い振付で舞ったニジンスキーとカルサヴィナの姿は残されませんでしたが、モントゥーによる演奏が鮮明な録音で残ったことで、私たちはその時代の息吹を直接感じとることができます。

1959年4月ロンドン、キングズウェイ・ホール録音。

微妙なニュアンスの豊かさ、スポーツ的にとどまらない陶酔感、推進力を裏付ける音楽性・・・。

レパートリーの広さ、鮮やかに浮き上がる音楽、傑作の真の姿を伝える、、、ら見出しに踊る、89年の生涯で最も名盤の多い指揮者です。50歳を過ぎてからはオペラを振る機会は限られ、コンサート指揮者としての活動がメインで、サンフランシスコ交響楽団によるストラヴィンスキーの『春の祭典』(1945年録音)、ボストン交響楽団によるチャイコフスキーの交響曲第4番(1959年録音)、第5番(1958年録音)、ロンドン交響楽団によるベートーヴェンの交響曲第4番(1959年録音)、第7番(1961年録音)、第9番「合唱」(1962年録音)、ブラームスの交響曲第2番(1962年録音)、ドヴォルザークの交響曲第7番(1959年録音)、エルガーの「エニグマ変奏曲」(1958年録音)、ドビュッシーの交響的断章『聖セバスティアンの殉教』(1963年録音)、コンセルトヘボウ管弦楽団によるベートーヴェンの交響曲第3番「英雄」(1962年録音)、北ドイツ放送響によるモーツァルトの交響曲第35番「ハフナー」(1964年録音)はステレオ録音でもあり、指揮者の偉大さを伝える名演奏として聴いておきたい。男盛りの年代を第一次世界大戦の中で棒に振ったが、第一次世界大戦勃発後、軍役から帰還すると渡米。1917年から1919年までメトロポリタン・オペラ、1919年から1924年までボストン交響楽団、1924年から1934年までアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団で(メンゲルベルクに次ぐ第2指揮者として)指揮をしていた。同時期、パリ交響楽団を創設して幻想交響曲などの録音を発表する傍ら、指揮者養成のためのエコール・モントゥーを設立している。第二次世界大戦後の動乱をアメリカにいたことは回避できたが、傑作の真の姿を伝える指揮者として多くの録音を行った。一言で表現すれば、明快さ、明朗な演奏!!!曖昧な部分がなく、それでいてスケールは極めて大きい。1950年代は主にボストン響の指揮台に立ち、1961年にロンドン交響楽団の首席指揮者に就任。すでに86歳になっていたが、ロンドン交響楽団とは相性が良く、25年契約が交わされたというから驚きだ。

モントゥーは1961年、英デッカにもう1枚、ラヴェルをドビュッシーとともに録音しました。この年はモントゥーが86歳にしてロンドン交響楽団の首席指揮者に就任し、世界の音楽ファンを驚かせた年でもありました。いずれも名演、名録音の誉れ高いものですが、中でもドビュッシーの『牧神の午後への前奏曲』が注目されます。1894年の初演時から評判が高かったこの作品は、1912年に「バレエ・リュス」によるニジンスキー振付のもとバレエ化され、音楽史上だけでなくバレエ史上も不滅の作品となりました。この「バレエ・リュス」初演の指揮を執ったのもモントゥーでした。モントゥーの指揮で聴く端然とした音楽の進行とむせるような官能性は、ドビュッシー、及びニジンスキーの作品世界に相応しいものと言えるでしょう。

晩年残された録音は全て傾聴に値するといいたくなるほどの名演揃いで、加えて、最晩年になってもあまり衰えることの無かった気力・体力にも恵まれた所為か、ステレオ録音にも素晴らしい演奏がたくさん残されている。ワルターと同じで70歳を過ぎてから益々意気盛んといった健康的な快速テンポはこの老人の何処に潜んでいるのだろうか。

メカニックな響きはどこにもなく、細部を緻密に掘り下げるのではなく、全体の曲の雰囲気作りと大きな有機的なフレージングを信条とした演奏は、今聴いても新鮮です。晩年に近づくにベートーヴェンやブラームスなどの古典モノに傾倒した指揮者でしたが、しかし、本盤を聴くと、やはりモントゥーはフランス人としみじみ思います。

レコードのディテール

Monteux, London Symphony Orchestra – Ravel, Daphnis Et Chloé

プロダクト

- レコード番号

- LXT5536

- 作曲家

- モーリス・ラヴェル

- ロンドン交響楽団

- 指揮者

- ピエール・モントゥー

- 録音種別

- MONO

- 製盤国

- GB(イギリス)盤

ORANGE WITH SILVER LETTERING, MONO 1枚組(150g), Stamper 3A/2A。

レコードのカバー、レーベル写真

優秀録音、コレクションアイテム Decca ffrr Silver inner-groove 英国 DECCA ffrr 録音LP、LXT ナンバーのオリジナル。

58年頃までのプレスで、オレンジ地に銀文字の『内溝』タイプ。耳マークがあります。音場型のステレオ盤に比べてモノラルは音像型。総じてモノラル盤の音質はステレオ盤より中低音域が厚く、コシがあるので同じ演奏のステレオ盤より明らかに好ましいものも少なくない良い音です。また、こうしたモノラル盤は単にモノーラルになっているだけではなく、ステレオ盤とは別にセッション録音したのがあります。

モノーラル盤はステレオ盤より力感があり、そこはブルーノートのモノラル盤と共通していますが奥行きでオーケストラの存在感を出している点で、わたしはオレンジラベル盤が好きです。

58年頃までのプレスで、オレンジ地に銀文字の『内溝』タイプ。耳マークがあります。音場型のステレオ盤に比べてモノラルは音像型。総じてモノラル盤の音質はステレオ盤より中低音域が厚く、コシがあるので同じ演奏のステレオ盤より明らかに好ましいものも少なくない良い音です。また、こうしたモノラル盤は単にモノーラルになっているだけではなく、ステレオ盤とは別にセッション録音したのがあります。

モノーラル盤はステレオ盤より力感があり、そこはブルーノートのモノラル盤と共通していますが奥行きでオーケストラの存在感を出している点で、わたしはオレンジラベル盤が好きです。

レコードのステレオ録音は、英国 DECCA が先頭を走っていた。英 DECCA は、1941年頃に開発した高音質録音 ffrr の技術を用いて、1945年には高音質 SPレコードを、1949年には高音質 LPレコードを発表した。その高音質の素晴らしさはあっという間に、オーディオ・マニアや音楽愛好家を虜にしてしまった。ステレオ録音黎明期1958年から、FFSS ( Full Frequency Stereo Sound )と呼ばれる先進技術を武器に、数多くの優秀なステレオ録音のレコードを発売し、アナログ盤時代の高音質録音の代名詞的存在として「ステレオはロンドン」というイメージを決定づけ君臨しつづけた。1958年より始まったステレオ・レコードのカッティングは、世界初のハーフ・スピードカッティング。 この技術は1968年ノイマン SX-68 を導入するまで続けられた。

現在は CD 音源、ハイレゾ音源、デジタル・ストリーミング音源と音質も方式も様々だが、アナログ・レコードもアメリカのアンティークショップから発売されるものを中心にブームになっている。

自身もストリーミング会社を起こしたニール・ヤングがアナログ・レコードに対して物申した。

現在のアナログ・レコードは CD マスター音源から作られており CD を超える音質となっていないそうだ。そして、これはデジタルよりもアナログが優位だとは言ってはいない。

SACD で日常的に聴いているとワイドレンジにゆとりがあることが感じられる。デジタル録音はアナログ・マイクで拾った音をデジタル化される。CD 用のマスター音源は、これにイコールではない。市販されている CD は規格が定められていて容量に制限が有る。

低い音、高い音(正確には周波数帯だが)を CD に入れられる範囲にカットされている音を聞いている。

一方、その昔のアナログ・レコードはアナログで録音され、その音源からレコードを製作していたので全ての拾える限りの音を捉えていました。ただプレス時の条件で個体差があるし、再生を重ねた時の摩耗、そして40年、50年もたった当時のレコード盤に使用されたマテリアルの経年劣化など、レコード盤の物理的な限界はあるとしてもね。

デジタルは経年劣化や摩耗による低音の破壊は起こらない。ハイレゾ音源とは、デジタル録音した時にカットしていない音質を保ったままデジタル化した音源だ。(アナログは60分の音楽は60分分の録音テープが必要ですが、デジタルでは一様ではない。だから一概には定められないが、現在の市販 CD にハイレゾ音源のそのままを入れると10分ぐらいの再生しかできないので商売に成り立たない。)マーティ・フリードマンもタモリ倶楽部で空耳アワード2015の回の時に音楽はベースラインが心地よいのに、「パソコンで音楽聞くと悲しくなります。ベースが聞こえないじゃないですか」って嘆いていましたね。

最近のワイドレンジだけれどもどこか薄い音とは違う…

その真相はニール・ヤングによる今のアナログ・レコードへのダメ出しが分かりやすい。現在は CD 音源、ハイレゾ音源、デジタル・ストリーミング音源と音質も方式も様々だが、アナログ・レコードもアメリカのアンティークショップから発売されるものを中心にブームになっている。

自身もストリーミング会社を起こしたニール・ヤングがアナログ・レコードに対して物申した。

現在のアナログ・レコードは CD マスター音源から作られており CD を超える音質となっていないそうだ。そして、これはデジタルよりもアナログが優位だとは言ってはいない。

SACD で日常的に聴いているとワイドレンジにゆとりがあることが感じられる。デジタル録音はアナログ・マイクで拾った音をデジタル化される。CD 用のマスター音源は、これにイコールではない。市販されている CD は規格が定められていて容量に制限が有る。

低い音、高い音(正確には周波数帯だが)を CD に入れられる範囲にカットされている音を聞いている。

一方、その昔のアナログ・レコードはアナログで録音され、その音源からレコードを製作していたので全ての拾える限りの音を捉えていました。ただプレス時の条件で個体差があるし、再生を重ねた時の摩耗、そして40年、50年もたった当時のレコード盤に使用されたマテリアルの経年劣化など、レコード盤の物理的な限界はあるとしてもね。

デジタルは経年劣化や摩耗による低音の破壊は起こらない。ハイレゾ音源とは、デジタル録音した時にカットしていない音質を保ったままデジタル化した音源だ。(アナログは60分の音楽は60分分の録音テープが必要ですが、デジタルでは一様ではない。だから一概には定められないが、現在の市販 CD にハイレゾ音源のそのままを入れると10分ぐらいの再生しかできないので商売に成り立たない。)マーティ・フリードマンもタモリ倶楽部で空耳アワード2015の回の時に音楽はベースラインが心地よいのに、「パソコンで音楽聞くと悲しくなります。ベースが聞こえないじゃないですか」って嘆いていましたね。

2024年12月31日

2024年12月30日

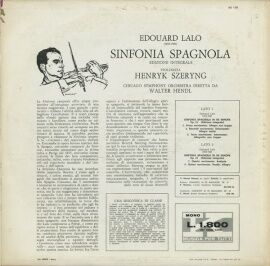

今でもスタンダードな解釈★シェリング、ヘンデル指揮シカゴ響☆ラロ・スペイン交響曲

通販レコードのご案内名手シェリングがステレオ初期に RCA に録音した若き日の名演。スペイン情緒はそんなにないにしても艶やかな音で楽しませてくれる。

《RCA VICTROLAシリーズの初期プレス盤》IT RCA KV119 シェリング ラロ・スペイン交響曲

シェリングの音色は、とてもみずみずしく、のびのびしていて極めて美しい。美音の持ち主は往々にして自らの音の美しさに浸りきった演奏をしがちであるが、シェリングの演奏は調和が取れていて純粋・明瞭かつ客観的であり、耽美的な要素はない。この録音から聞き取ることができるのは、シェリングの技巧の完璧さと音のニュアンスの幅広さ、そして音楽の美しさである。

シェリングを退屈なヴァイオリニストという意見が一部にありますが、いえいえそういうことはありません。ここで聴かせるシェリングは充分に情熱的で情緒にも何の不足もありません。そのヴァイオリンの音は艶やかに歌い上げますが一切不足にならないところが流石です。

シェリングの演奏が厳しいとか精神性が高いと評されることがあるのは、音の美しさに浸りきった演奏をしないことに由来するのだと思う。和音の処理が見事なことである。随所に出てくる和音を、まるでオルガンで演奏しているかのように演奏することは生易しいことではないはずだ。また、シェリング特有の上から下に弾く和音によってリズムが躍動するのも好きだ。次に、音のニュアンスが幅広い点も気に入っている。シェリングの演奏上歴史に名を残す独 DGG に入れたバッハの無伴奏全曲聴けば、全て納得頂けると思います。本盤は、そのバッハをラロに移し変えたような快演。

録音、演奏共に極めて優秀と断言できます。

通販レコード詳細・コンディション、価格

プロダクト

- 品番

- 7154

- 商品名

- IT RCA KV119 シェリング ラロ・スペイン交響曲

- レコード番号

- KV119

- 作曲家

- エドゥアール・ラロ

- 演奏者

- ヘンリク・シェリング

- オーケストラ

- シカゴ交響楽団

- 指揮者

- ワルター・ヘンデル

- 録音種別

- MONO

コンディション

- ジャケット状態

- EX

- レコード状態

- M-

- 製盤国

- IT(イタリア)盤

優秀録音、名盤。

清潔で芯の通った美しい音色と卓越した技巧を兼ね備え、作品の核心に肉薄しようとする深い精神性を感じさせるシェリングの演奏は、今でもスタンダードな解釈として数多くの音楽ファンを魅了しています。RCA VICTROLAシリーズの初期プレス盤。販売レコードのカバー、レーベル写真

VICTROLA DARK MAGENTA WITH SILVER LETTERING, MONO 1枚組(150g)。

通販レコード

詳細の確認、特別価格での購入手続きは品番のリンクから行えます。

- オーダー番号7154

- 特別価格1,760円(税込)

- 通常価格2,200円(税込)

続きを読む

2024年12月30日

2024年12月29日

軽やかでありながら華麗、しかも燃えるような情熱を内に秘めた唯一無二のパフォーマンス*リパッティ・プレイズ・ショパン

リパッティの遺した名盤のひとつ。

数あるショパンの『ワルツ集』の中でも

ひときわ光芒を放っている逸品。

《バルカロール》といい《ノクターン》といい、

レコードの数は実に多いのであるが、

雅歌ある情感で、

しかも現代のわたしらに心から共感できる

みずみずしいショパンも珍しい。

現代でも高い支持を得ているモノラル録音!

夭折の天才が残した、歴史的にも貴重な記録。

不朽の名盤《1960年10月発売日本コロムビア社製》JP COLUMBIA OL3103 ディヌ・リパッティ ディヌ・リパッティ第5集

ショパンの晩年の名作4曲を集めたこのレコードは、1940年代の録音ではあるが、80数年を経た今もなおLPではこれらを凌ぐ演奏が出てこない。《ソナタ第3番》の磨き抜かれた演奏ぶりはこの上なく美しいが、正直に言って多少淡白すぎる点がないではない。しかしB面の3曲は、聴けば聴くほど驚嘆しないではいられない文句なしの名演奏ばかりだ。《バルカロール》といい《ノクターン》といい、レコードの数は実に多いのであるが、これだけ詩的な、気品の高い弾きぶりで、しかも現代のわたしらに心から共感できるみずみずしいショパンも珍しい。野暮ったいところが少しもなく、また師匠コルトーのように崩さないできっちり弾いているが、それぞれの雅歌ある情感は残さず表わし尽くされている。1950年に33歳で惜しくも夭折したリパッティがいかに完璧なテクニックを持ち洗練されたスタイルを駆使したか、またいかに優れた音楽性と円熟した表現力とを身に着けていたかを物語る名盤として、録音こそ古いけれど貴重な一枚である。リパッティのショパンは、このように実にすっきりとしている、しかも充実した華やかさを内に宿しているのが特徴であった。1960年10月発売日本コロムビア社製英国EMIからの輸入メタル使用盤、モノラル録音。

1947年3月1,4日(ソナタ)、2月20日(ノクターン第8番)、1948年4月17,21日(バルカロール)にロンドン、アビーロードスタジオでのセッション録音。1950年7月3-12日(マズルカ第32番)にジュネーヴでのスタジオ録音。

リパッティの遺した名盤のひとつ。数あるショパンの『ワルツ集』の中でもひときわ光芒を放っている逸品。

フランスで身に付けた華麗さや洗練さと、ラテン的な情熱が絶妙なバランスを保っている。

これがモノ録音しか聴くすべが無い現代でも高い支持を得ている要因では無いかと結論づけては早計でしょうか。

フランスで身に付けた華麗さや洗練さと、ラテン的な情熱が絶妙なバランスを保っている。

これがモノ録音しか聴くすべが無い現代でも高い支持を得ている要因では無いかと結論づけては早計でしょうか。

レコード詳細・コンディション

濃青銀文字, MONO (140g), 1960年10月発売日本コロムビア社製 XAX-10022 輸入メタル使用盤。

プロダクト

Dinu Lipatti Plays Chopin- レコード番号

- OL3103

- 作曲家

- フレデリック・ショパン

- 演奏者

- ディヌ・リパッティ

- 録音種別

- MONO

コンディション

- ジャケット状態

- EX

- レコード状態

- EX+

- 製盤国

- JP(日本)盤

リパッティは録音が良くない、ピアノの音色がわからないなどと言う人もありますが…

令和2年のNHK大河ドラマ「麒麟がくる」。後の明智光秀が主人公で、十兵衛と名乗っていた頃。斎藤道三との対面シーンから撮影はクランクインしたそうだ。2人が対面する直前の斎藤道三の登場は、常在寺の住職・日運が道三の正室である小見の方の病気平癒のため、献上した珊瑚の玉を数珠を作るためにかたちの揃った玉を小姓に仕分けさせているところからはじまる。そこで、リパッティのレコードの音が脳裏に浮かんできた。粒のそろった真珠玉が転がるような玲瓏にして高貴なピアノ。リパッティは録音が良くない、ピアノの音色がわからないなどと言う人もありますが、この日本初出盤はそんなことはなく、リパッティがどのような音色を持ったピアニストであったのか、はっきりとわかります。重厚な低音、鮮やかな中音、玉を転がすような高音と、音域ごとに優れたバランスがあります。ベーゼンドルファーか、スタインウェイか、録音に使用されたピアノははっきりしませんが、弦がハンマーで叩かれていることをイメージさせないベヒシュタインの響きは立体的な音の遠近も奏でられる特色がありますが、SPレコード録音は、テープ録音と比較はできませんが、年代を考えればむしろ優秀録音と言えます。

リパッティが、20世紀のピアノ演奏史に燦然と輝いているのは、単に残された数少ない録音の素晴らさからだけではと思います。リパッティは録音に対しては何時も真剣で一枚のレコードが完成するまでは何度もテイクを重ね、それがより完成度を高めて、結果として強い説得力を生んだと云われている。

33歳で夭折した天才、リパッティが遺した歴史的録音で、自身の行く末を知っていたのか、時に疾走し、時にたゆたう緩急絶妙のテンポ変化はありますが、音楽の重心が低い。それも単に「低い」というレベルを超えていて、その揺るぎなさ、安定感は他のピアニストからは聴くことができない。手の大きさなど物理的な作用もあるのだろうが、それよりも内面によるものが大きい。地球ゴマの円盤が高速で回転運動を行っている間は、回転軸の向きが常に一定不変に保たれる。音楽がどんなに勢いをもって動いても、その奥底ではシンと静まりかえったものがある。その結果として生まれる瑞々しい歌と躍動感が作品と一体となった ― 作曲者と聴く者が直接向き合うかのように感じられる稀代の名演。

彼のピアニズムを一言で言い表すとすれば、繊細、清潔、透明、端整といった表現が相応しいと思います。例えばブザンソンのライヴを聴いて居て感じることですが、既に迫り来る死を避けがたい運命と悟ってたと思われながら、そのような苦悩を微塵も演奏からは感じさせずに、常に聴衆の方を向いていたのではと思いたくなります。

33歳で逝ってしまったことが、何故か、英国のジャクリーヌ・デュ・プレやイシュトヴァーン・ケルテス ― それぞれに病死ではありませんが、突然の最期として ― に重なりあう。リパッティの33歳の早すぎた死は、何枚も名盤量産するという輝かしい未来を奪い、歳月を重ねて到達する円熟の境地を与えなかったですが、このルーマニアの才能を惜しむ声は高まりこそすれ、一向に衰えずリパッティ初期盤収集に苦労します。

ディヌ・リパッティ(1917年〜1950年)は、ルーマニアのピアニスト、作曲家。 ブカレスト生まれ。アルフレッド・コルトーに魅入られて教えを受けるが、33歳でジュネーヴ郊外でこの世を去った。

彼のピアノの特徴は、透明な音色でピアノを最大限に歌わせていることである。純粋に徹した、孤高なまでに洗練されたピアニズムは古今でも随一とされる。

死因は白血病といわれることが多いが、実際はホジキンリンパ腫である。演奏会の直前まで40度の高熱を出して病床に伏していたリパッティであったが、医師の制止を振り切り、強力な解熱剤の注射により、ようやく立ち上がることができるような状態で、よろめくようにステージに姿を現し、やっとのことでピアノのところまで辿りつくことができたという。しかし、この録音を聴く限り、そんな身体の状況などは微塵みじんも感じさせず、集中力の高いピアノ演奏には驚かされるばかりである。

このレコードで聴ける、ショパンはレコード芸術の歴史上でも貴重な遺産である。

彼のピアノの特徴は、透明な音色でピアノを最大限に歌わせていることである。純粋に徹した、孤高なまでに洗練されたピアニズムは古今でも随一とされる。

死因は白血病といわれることが多いが、実際はホジキンリンパ腫である。演奏会の直前まで40度の高熱を出して病床に伏していたリパッティであったが、医師の制止を振り切り、強力な解熱剤の注射により、ようやく立ち上がることができるような状態で、よろめくようにステージに姿を現し、やっとのことでピアノのところまで辿りつくことができたという。しかし、この録音を聴く限り、そんな身体の状況などは微塵みじんも感じさせず、集中力の高いピアノ演奏には驚かされるばかりである。

このレコードで聴ける、ショパンはレコード芸術の歴史上でも貴重な遺産である。

2024年12月29日

鮮やかに浮き上がる音楽*最も名盤の多い指揮者 モントゥー指揮ロンドン響 ラヴェル 舞踊音楽「ダフニスとクロエ」全曲

ヴィンテージレコードの紹介曖昧な部分がなく、それでいてスケールは極めて大きい。

《英オレンジ銀文字盤》GB DECCA LXT5536 モントゥー/ロンドン響 ラヴェル 舞踊音楽「ダフニスとクロエ」-全曲

バレエ「ダフニスとクロエ」は、1912年にバレエ・リュスによりパリ・シャトレ座で初演されました。指揮は30歳代ながらすでに国際的な活躍をしていたピエール・モントゥー。これは半世紀近くを経て行われた記念碑的な録音で、アンセルメと共に永く基準とされた名盤です。パリに生まれ、数々の20世紀名作バレエの初演を振った指揮者、ピエール・モントゥーによるラヴェル作品。最晩年、彼が1961年~1964年に首席指揮者を務めていた名門ロンドン交響楽団との演奏は生気漲る奥の深い演奏で、多くの支持を受ける名盤。

ピエール・モントゥーは1911年から1914年まで伝説的なバレエ団「バレエ・リュス」の指揮者を務めており、『ペトルーシュカ』『ダフニスとクロエ』『春の祭典』などの初演の棒を執りました。初演者モントゥーの棒で『ペトルーシュカ」と『春の祭典』のステレオ録音を済ませていた英デッカのプロデューサー、ジョン・カルショーはモントゥー指揮の『ダフニスとクロエ』ステレオ録音を実現するべく社内を説得。1959年に録音されたのが『ダフニスとクロエ』全曲盤です。1912年6月8日の初演から約半世紀後に録音された、初演者モントゥーによる全曲ステレオ録音は、そのことだけで歴史的意義が計り知れませんが、演奏、録音そのものが21世紀の現代においても極めて優秀であることでさらに価値の高いものとなっています。

モントゥーの指揮は音楽の瑞々しい推進力と華麗な色彩、ダイナミックな迫力にみち同時に豊かなニュアンスに彩られています。初演時にバクストの色彩的な衣装をまとい、フォーキンの力強い振付で舞ったニジンスキーとカルサヴィナの姿は残されませんでしたが、モントゥーによる演奏が鮮明な録音で残ったことで、私たちはその時代の息吹を直接感じとることができます。

1959年4月ロンドン、キングズウェイ・ホール録音。

微妙なニュアンスの豊かさ、スポーツ的にとどまらない陶酔感、推進力を裏付ける音楽性・・・。

レパートリーの広さ、鮮やかに浮き上がる音楽、傑作の真の姿を伝える、、、ら見出しに踊る、89年の生涯で最も名盤の多い指揮者です。50歳を過ぎてからはオペラを振る機会は限られ、コンサート指揮者としての活動がメインで、サンフランシスコ交響楽団によるストラヴィンスキーの『春の祭典』(1945年録音)、ボストン交響楽団によるチャイコフスキーの交響曲第4番(1959年録音)、第5番(1958年録音)、ロンドン交響楽団によるベートーヴェンの交響曲第4番(1959年録音)、第7番(1961年録音)、第9番「合唱」(1962年録音)、ブラームスの交響曲第2番(1962年録音)、ドヴォルザークの交響曲第7番(1959年録音)、エルガーの「エニグマ変奏曲」(1958年録音)、ドビュッシーの交響的断章『聖セバスティアンの殉教』(1963年録音)、コンセルトヘボウ管弦楽団によるベートーヴェンの交響曲第3番「英雄」(1962年録音)、北ドイツ放送響によるモーツァルトの交響曲第35番「ハフナー」(1964年録音)はステレオ録音でもあり、指揮者の偉大さを伝える名演奏として聴いておきたい。男盛りの年代を第一次世界大戦の中で棒に振ったが、第一次世界大戦勃発後、軍役から帰還すると渡米。1917年から1919年までメトロポリタン・オペラ、1919年から1924年までボストン交響楽団、1924年から1934年までアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団で(メンゲルベルクに次ぐ第2指揮者として)指揮をしていた。同時期、パリ交響楽団を創設して幻想交響曲などの録音を発表する傍ら、指揮者養成のためのエコール・モントゥーを設立している。第二次世界大戦後の動乱をアメリカにいたことは回避できたが、傑作の真の姿を伝える指揮者として多くの録音を行った。一言で表現すれば、明快さ、明朗な演奏!!!曖昧な部分がなく、それでいてスケールは極めて大きい。1950年代は主にボストン響の指揮台に立ち、1961年にロンドン交響楽団の首席指揮者に就任。すでに86歳になっていたが、ロンドン交響楽団とは相性が良く、25年契約が交わされたというから驚きだ。

モントゥーは1961年、英デッカにもう1枚、ラヴェルをドビュッシーとともに録音しました。この年はモントゥーが86歳にしてロンドン交響楽団の首席指揮者に就任し、世界の音楽ファンを驚かせた年でもありました。いずれも名演、名録音の誉れ高いものですが、中でもドビュッシーの『牧神の午後への前奏曲』が注目されます。1894年の初演時から評判が高かったこの作品は、1912年に「バレエ・リュス」によるニジンスキー振付のもとバレエ化され、音楽史上だけでなくバレエ史上も不滅の作品となりました。この「バレエ・リュス」初演の指揮を執ったのもモントゥーでした。モントゥーの指揮で聴く端然とした音楽の進行とむせるような官能性は、ドビュッシー、及びニジンスキーの作品世界に相応しいものと言えるでしょう。

晩年残された録音は全て傾聴に値するといいたくなるほどの名演揃いで、加えて、最晩年になってもあまり衰えることの無かった気力・体力にも恵まれた所為か、ステレオ録音にも素晴らしい演奏がたくさん残されている。ワルターと同じで70歳を過ぎてから益々意気盛んといった健康的な快速テンポはこの老人の何処に潜んでいるのだろうか。

メカニックな響きはどこにもなく、細部を緻密に掘り下げるのではなく、全体の曲の雰囲気作りと大きな有機的なフレージングを信条とした演奏は、今聴いても新鮮です。晩年に近づくにベートーヴェンやブラームスなどの古典モノに傾倒した指揮者でしたが、しかし、本盤を聴くと、やはりモントゥーはフランス人としみじみ思います。

レコードのディテール

Monteux, London Symphony Orchestra – Ravel, Daphnis Et Chloé

プロダクト

- レコード番号

- LXT5536

- 作曲家

- モーリス・ラヴェル

- ロンドン交響楽団

- 指揮者

- ピエール・モントゥー

- 録音種別

- MONO

- 製盤国

- GB(イギリス)盤

ORANGE WITH SILVER LETTERING, MONO 1枚組(150g), Stamper 3A/2A。

レコードのカバー、レーベル写真

優秀録音、コレクションアイテム Decca ffrr Silver inner-groove 英国 DECCA ffrr 録音LP、LXT ナンバーのオリジナル。

58年頃までのプレスで、オレンジ地に銀文字の『内溝』タイプ。耳マークがあります。音場型のステレオ盤に比べてモノラルは音像型。総じてモノラル盤の音質はステレオ盤より中低音域が厚く、コシがあるので同じ演奏のステレオ盤より明らかに好ましいものも少なくない良い音です。また、こうしたモノラル盤は単にモノーラルになっているだけではなく、ステレオ盤とは別にセッション録音したのがあります。

モノーラル盤はステレオ盤より力感があり、そこはブルーノートのモノラル盤と共通していますが奥行きでオーケストラの存在感を出している点で、わたしはオレンジラベル盤が好きです。

58年頃までのプレスで、オレンジ地に銀文字の『内溝』タイプ。耳マークがあります。音場型のステレオ盤に比べてモノラルは音像型。総じてモノラル盤の音質はステレオ盤より中低音域が厚く、コシがあるので同じ演奏のステレオ盤より明らかに好ましいものも少なくない良い音です。また、こうしたモノラル盤は単にモノーラルになっているだけではなく、ステレオ盤とは別にセッション録音したのがあります。

モノーラル盤はステレオ盤より力感があり、そこはブルーノートのモノラル盤と共通していますが奥行きでオーケストラの存在感を出している点で、わたしはオレンジラベル盤が好きです。

レコードのステレオ録音は、英国 DECCA が先頭を走っていた。英 DECCA は、1941年頃に開発した高音質録音 ffrr の技術を用いて、1945年には高音質 SPレコードを、1949年には高音質 LPレコードを発表した。その高音質の素晴らしさはあっという間に、オーディオ・マニアや音楽愛好家を虜にしてしまった。ステレオ録音黎明期1958年から、FFSS ( Full Frequency Stereo Sound )と呼ばれる先進技術を武器に、数多くの優秀なステレオ録音のレコードを発売し、アナログ盤時代の高音質録音の代名詞的存在として「ステレオはロンドン」というイメージを決定づけ君臨しつづけた。1958年より始まったステレオ・レコードのカッティングは、世界初のハーフ・スピードカッティング。 この技術は1968年ノイマン SX-68 を導入するまで続けられた。

現在は CD 音源、ハイレゾ音源、デジタル・ストリーミング音源と音質も方式も様々だが、アナログ・レコードもアメリカのアンティークショップから発売されるものを中心にブームになっている。

自身もストリーミング会社を起こしたニール・ヤングがアナログ・レコードに対して物申した。

現在のアナログ・レコードは CD マスター音源から作られており CD を超える音質となっていないそうだ。そして、これはデジタルよりもアナログが優位だとは言ってはいない。

SACD で日常的に聴いているとワイドレンジにゆとりがあることが感じられる。デジタル録音はアナログ・マイクで拾った音をデジタル化される。CD 用のマスター音源は、これにイコールではない。市販されている CD は規格が定められていて容量に制限が有る。

低い音、高い音(正確には周波数帯だが)を CD に入れられる範囲にカットされている音を聞いている。

一方、その昔のアナログ・レコードはアナログで録音され、その音源からレコードを製作していたので全ての拾える限りの音を捉えていました。ただプレス時の条件で個体差があるし、再生を重ねた時の摩耗、そして40年、50年もたった当時のレコード盤に使用されたマテリアルの経年劣化など、レコード盤の物理的な限界はあるとしてもね。

デジタルは経年劣化や摩耗による低音の破壊は起こらない。ハイレゾ音源とは、デジタル録音した時にカットしていない音質を保ったままデジタル化した音源だ。(アナログは60分の音楽は60分分の録音テープが必要ですが、デジタルでは一様ではない。だから一概には定められないが、現在の市販 CD にハイレゾ音源のそのままを入れると10分ぐらいの再生しかできないので商売に成り立たない。)マーティ・フリードマンもタモリ倶楽部で空耳アワード2015の回の時に音楽はベースラインが心地よいのに、「パソコンで音楽聞くと悲しくなります。ベースが聞こえないじゃないですか」って嘆いていましたね。

最近のワイドレンジだけれどもどこか薄い音とは違う…

その真相はニール・ヤングによる今のアナログ・レコードへのダメ出しが分かりやすい。現在は CD 音源、ハイレゾ音源、デジタル・ストリーミング音源と音質も方式も様々だが、アナログ・レコードもアメリカのアンティークショップから発売されるものを中心にブームになっている。

自身もストリーミング会社を起こしたニール・ヤングがアナログ・レコードに対して物申した。

現在のアナログ・レコードは CD マスター音源から作られており CD を超える音質となっていないそうだ。そして、これはデジタルよりもアナログが優位だとは言ってはいない。

SACD で日常的に聴いているとワイドレンジにゆとりがあることが感じられる。デジタル録音はアナログ・マイクで拾った音をデジタル化される。CD 用のマスター音源は、これにイコールではない。市販されている CD は規格が定められていて容量に制限が有る。

低い音、高い音(正確には周波数帯だが)を CD に入れられる範囲にカットされている音を聞いている。

一方、その昔のアナログ・レコードはアナログで録音され、その音源からレコードを製作していたので全ての拾える限りの音を捉えていました。ただプレス時の条件で個体差があるし、再生を重ねた時の摩耗、そして40年、50年もたった当時のレコード盤に使用されたマテリアルの経年劣化など、レコード盤の物理的な限界はあるとしてもね。

デジタルは経年劣化や摩耗による低音の破壊は起こらない。ハイレゾ音源とは、デジタル録音した時にカットしていない音質を保ったままデジタル化した音源だ。(アナログは60分の音楽は60分分の録音テープが必要ですが、デジタルでは一様ではない。だから一概には定められないが、現在の市販 CD にハイレゾ音源のそのままを入れると10分ぐらいの再生しかできないので商売に成り立たない。)マーティ・フリードマンもタモリ倶楽部で空耳アワード2015の回の時に音楽はベースラインが心地よいのに、「パソコンで音楽聞くと悲しくなります。ベースが聞こえないじゃないですか」って嘆いていましたね。

2024年12月29日

2024年12月28日

聴いていて空恐ろしい凄さ☆カッチェン、モントゥー指揮ロンドン響 ブラームス・ピアノ協奏曲第1番

Posted by WoodStockR at

21:30

│Comments(0)

│名曲選│通販レコード│あなたが選ぶクラシック音楽│名盤サロン│111 The Piano│協奏曲│100人の大作曲家

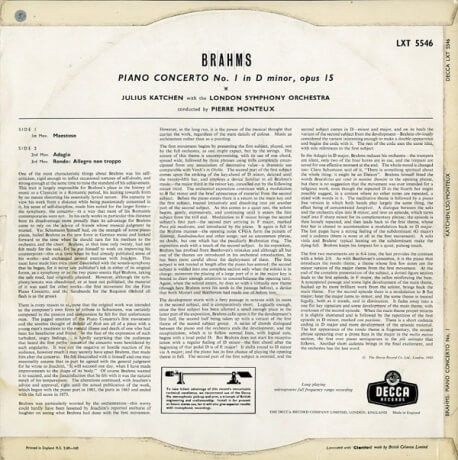

《オレンジ・ラベル盤》DE DECCA LXT5546 ジュリアス・カッチェン ブラームス・ピアノ協奏曲1番

《オレンジ・ラベル盤》DE DECCA LXT5546 ジュリアス・カッチェン ブラームス・ピアノ協奏曲1番