意図が明確な作曲家の指揮により、曲の全貌・本質が理解できる一枚。

Krzysztof Eugeniusz Penderecki

前衛的な響きを追求しつつも、唯一無二の作風を確立させたペンデレツキ。

彼の最初期の作風は「十二音技法」から始まり、その後〝すべての伝統からサウンドを解放する〟ために編み出した「音の塊(ト―ン・クラスター)技法」を試み、その代表作が1959年~60年に作曲された「アナクラシス(Anaklasis)」や「広島の犠牲者の追悼のための哀歌」であった。まだ20歳代半ばで作られた、彼の代表作となりました。

1965年、創作の頂点とされる《ルカ受難曲》を書き上げた。16世紀のポリフォニー音楽に遡るスターバト・マーテルなども含まれるこの受難曲には、実験的なテクスチャーと、バロック的な形式、さらには伝統的な和声と旋律を使用するなどし、全体的なバランスが取られています。

楽器の演奏法の開拓や、珍しい楽器の使用など、チャレンジ精神旺盛で、1971年には、フリージャズで知られるトランペット奏者のドン・チェリーと、「The New Eternal Rhythm Orchestra」を組み録音を残しています。

響きとしては、最前衛にいる伝統の破壊者として知られますが、同時に古典的な形式を守るタイプの作曲家でもあります。例えば、《広島の犠牲者に捧げる哀歌》《ポリモルフィア》は共にABA’の古典形式があり、後者に至っては本来の前衛作曲家ならばもっとも嫌うはずの、典型的なハ長調の和音(ドミソのこと)が最後に使用されています。

過去の自分のスタイルを踏襲をすることに興味はなく、1970年代半ばになると、「自分は伝統への回帰によって、形式主義の前衛的な罠から救われたのだ」と結論づけ、いわゆる現代音楽とはほど遠い、ベルリオーズさえ感じさせる、ロマン主義的な方向性へ傾倒した。

2020年3月29日、長い闘病生活の末、自宅のあるポーランド南部クラクフにて死去。当時の最前衛を突破した作品群は、誰も到達し得なかった特異点であり、その演奏はいつも強烈な力を孕んでいます。

ANNE SOPHIE MUTTER (LIVE), Violin Concerto No. 2: Metamorphosen, Krzysztof Penderecki

名盤CD現代作曲界の重鎮、ペンデレツキ85歳を祝うアルバム(11月23日が誕生日)。現代最高のヴァイオリニストとして、新たなレパートリーの開拓にも情熱を燃やすアンネ=ゾフィー・ムターはペンデレツキと非常に親しく、多くの作品を委嘱・初演しています。《ラ・フォリア》、協奏的二重奏、ヴァイオリン・ソナタ第2番はムターの委嘱により作曲され、ここに収録されている全ての作品がムターに捧げられています。曲は新ロマン主義に傾倒してからのペンデレツキらしく、和音が分かりやすく、聴きやすい。ペンデレツキの曲のなかでも代表作の一つと言っていいだろう。ペンデレツキお得意の弦の震えるトゥルルン、トゥルルン、トゥルルンというフレーズもでてくる。ムターのレパートリーの幅広いことと云ったら驚愕に値する。バッハのようなバロック音楽から現代音楽のペンデレツキまで弾き熟す数少ない名手の一人であろう。演奏は一分の隙もなく完璧。相当の難曲だが、あたかも何百回、何千回も弾いているかのような完璧さ。初録音にして決定盤だろう。ムターのために贈られた曲とはいえ、ムターの色香と言って良さそうな表現力が勝り、現代曲とは思えない。

ポーランドの音楽評論家アンドレイ・クロペキは、前衛時代の創造性について、「現代音楽の孤島」のようだと称しました。ペンデレツキはそれに対し、「自分のスタイルをチューニングしたのだ」と答えました。

ソリストワンダ・ウィウコミルスカ(Wanda Wilkomirska)。ポーランドを代表する女流ヴァイオリニスト。1929年1月11日生まれ。2018年5月1日没。

ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団の首席ソリストを以後22年間に渡って務める傍ら、世界中で演奏活動を行った。1960年代から70年代にかけて1年には100回以上もコンサートを行っている。オーストラリアでは、1969年に37回ものコンサートを行い、高い評価を受け、1973年には新築されたシドニーのオペラハウスで、ソロリサイタルを行った最初のヴァイオリニストとなった。

兄でチェリストのカジミエージュ・ヴィウコミルスキ、姉でピアニストのマリア・ジュ・ヴィウコミルスカとピアノ三重奏団「ウィコミルスカ・トリオ」を結成して活動。モスクワ、東京、ロンドン、ドイツのミュンヘン、オーストリアのウィーン、グラーツ、イタリアのゴリツィア、ポーランドのポズナン、クラクフ、ウッチ、ルブリンなどで開催された多くの音楽コンクールで審査員を務めた。クリスティアン・ツィマーマン、ダニエル・バレンボイム、ギドン・クレーメル、マルタ・アルゲリッチ、キム・カシュカシャン、ミッシャ・マイスキーなど一流のアーティストと数多く共演している。

ソリストジークフリート・パルム(Siegfried Palm)はドイツのチェリスト。1927年4月3日生まれ。2005年6月6日没。

ダルムシュタット現代音楽祭の講師を務めるなど、パルムは現代音楽を積極的に演奏しており、パルムが師事したエンリコ・マイナルディは「最もむずかしい現代作曲家のチェロの作品を弾くためのテクニックを私から学んだと言っているが、これは、彼自身が新しい可能性を開拓していったもので、そこに彼が到達したことは驚嘆に値する」と述べている。彼は、数多くのレコード録音により、1969年に「ドイツ・レコード賞」を、1972年に「国際レコード大賞」を受賞した。ただし、チューリッヒ・トーンハレ管弦楽団でチェロ奏者を務めたユリウス・ベッキは、パルムの言葉として「古典とロマン派のチェロの作品の演奏こそ本来の使命であり、新しいチェロ作品の演奏は道楽である」「チェロの演奏を新しい作品によって習得しうるなどと考える人々は、およそ原点に立ち返り学ばなくてはならない。そうでないすべてのやり方は混乱を招くだけだ。ロンベルクなしにはペンデレツキは存在しない」と記している。また、パルムの協奏曲のレパートリー42曲のうち29曲が現代曲であったと指摘しており、「ジークフリート・パルムは、新しい、前衛的な作品に取り組む勇気、実験的作品に対する悦び、息をのむばかりのテクニックをもって、常に新しい音の世界へ突き進んでいる」と評している。

1976年からは、オペラ演出も手がけ、ベルリン・ドイツ・オペラでヒンデミットの《カルディヤック》やオッフェンバック作品などのプロダクションを手がけ、1980年ごろまで演出家としての活動に力を入れていた。

《独シルヴァー・ラベル》DE ARCHIV SAPM138 438/39 カール・リヒター ミュンヘン・バッハ管弦 バッハ・ブランデンブルク協奏曲(全曲)

《独シルヴァー・ラベル》DE ARCHIV SAPM138 438/39 カール・リヒター ミュンヘン・バッハ管弦 バッハ・ブランデンブルク協奏曲(全曲)

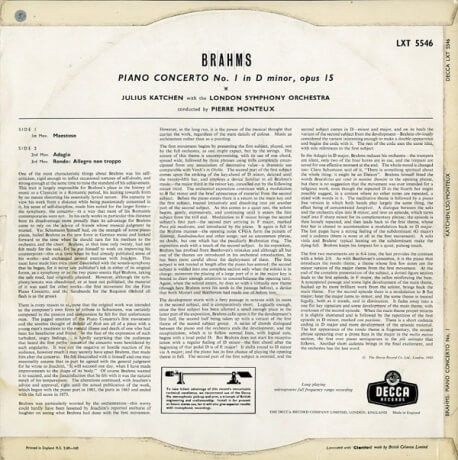

《オレンジ・ラベル盤》DE DECCA LXT5546 ジュリアス・カッチェン ブラームス・ピアノ協奏曲1番

《オレンジ・ラベル盤》DE DECCA LXT5546 ジュリアス・カッチェン ブラームス・ピアノ協奏曲1番

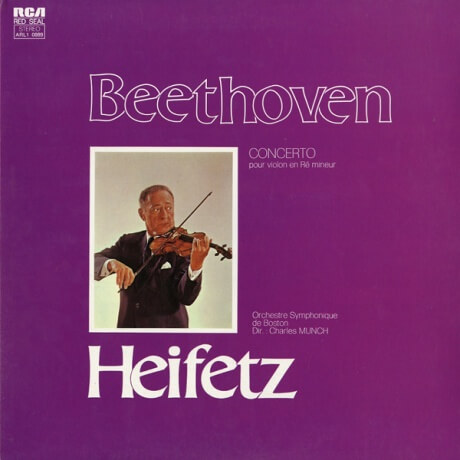

ハイフェッツの演奏の特異性については、完璧・精巧無比・人間の限界を極めた、など様々取り沙汰されているが、情熱と厳格さが混淆していることを説明する最もよい例が、このミュンシュ指揮ボストン交響楽団をバックにしてのベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲。20世紀初頭頃までのクラシック音楽の演奏には曖昧さが許され、またかえってそれをよしとする風潮があったと言える。クライスラーやエルマンの録音からは、技術的問題も含め、譜面に指示のない表現をよく行うことに気付く。その良し悪しについてはひとまず置いておき、当時は奏者の個性を前面に出す事が重んじられていたようである。これに対してハイフェッツは、冷静かつ正確に、一切の妥協を排除した解釈を行なった。現代では作曲者の意図を最も適切に表現する事が重んじられている。鋭い運弓と力強いヴィブラートによって創り出されるその音色は非常に特徴的である。演奏家それぞれの個性などという次元ではなく、ハイフェッツがヴァイオリンを奏でることで、別質の新しい楽器がそこにあるかのごとく錯覚を起こしそうになる。その余りに強烈な個性が、このベートーヴェンに宿っている。

ハイフェッツの演奏の特異性については、完璧・精巧無比・人間の限界を極めた、など様々取り沙汰されているが、情熱と厳格さが混淆していることを説明する最もよい例が、このミュンシュ指揮ボストン交響楽団をバックにしてのベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲。20世紀初頭頃までのクラシック音楽の演奏には曖昧さが許され、またかえってそれをよしとする風潮があったと言える。クライスラーやエルマンの録音からは、技術的問題も含め、譜面に指示のない表現をよく行うことに気付く。その良し悪しについてはひとまず置いておき、当時は奏者の個性を前面に出す事が重んじられていたようである。これに対してハイフェッツは、冷静かつ正確に、一切の妥協を排除した解釈を行なった。現代では作曲者の意図を最も適切に表現する事が重んじられている。鋭い運弓と力強いヴィブラートによって創り出されるその音色は非常に特徴的である。演奏家それぞれの個性などという次元ではなく、ハイフェッツがヴァイオリンを奏でることで、別質の新しい楽器がそこにあるかのごとく錯覚を起こしそうになる。その余りに強烈な個性が、このベートーヴェンに宿っている。