ヴィンテージレコードの紹介曖昧な部分がなく、それでいてスケールは極めて大きい。

《英オレンジ銀文字盤》GB DECCA LXT5536 モントゥー/ロンドン響 ラヴェル 舞踊音楽「ダフニスとクロエ」-全曲

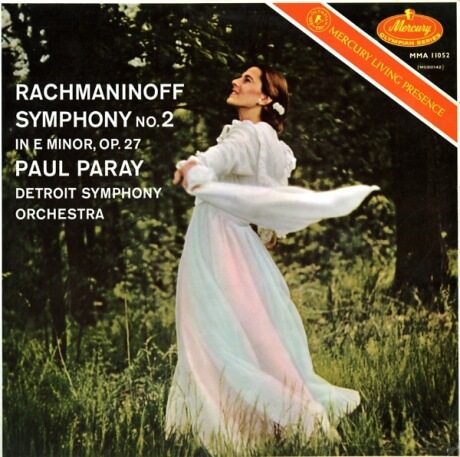

バレエ「ダフニスとクロエ」は、1912年にバレエ・リュスによりパリ・シャトレ座で初演されました。指揮は30歳代ながらすでに国際的な活躍をしていたピエール・モントゥー。これは半世紀近くを経て行われた記念碑的な録音で、アンセルメと共に永く基準とされた名盤です。

パリに生まれ、数々の20世紀名作バレエの初演を振った指揮者、ピエール・モントゥーによるラヴェル作品。最晩年、彼が1961年~1964年に首席指揮者を務めていた名門ロンドン交響楽団との演奏は生気漲る奥の深い演奏で、多くの支持を受ける名盤。

ピエール・モントゥーは1911年から1914年まで伝説的なバレエ団「バレエ・リュス」の指揮者を務めており、『ペトルーシュカ』『ダフニスとクロエ』『春の祭典』などの初演の棒を執りました。初演者モントゥーの棒で『ペトルーシュカ」と『春の祭典』のステレオ録音を済ませていた英デッカのプロデューサー、ジョン・カルショーはモントゥー指揮の『ダフニスとクロエ』ステレオ録音を実現するべく社内を説得。1959年に録音されたのが『ダフニスとクロエ』全曲盤です。1912年6月8日の初演から約半世紀後に録音された、初演者モントゥーによる全曲ステレオ録音は、そのことだけで歴史的意義が計り知れませんが、演奏、録音そのものが21世紀の現代においても極めて優秀であることでさらに価値の高いものとなっています。

モントゥーの指揮は音楽の瑞々しい推進力と華麗な色彩、ダイナミックな迫力にみち同時に豊かなニュアンスに彩られています。初演時にバクストの色彩的な衣装をまとい、フォーキンの力強い振付で舞ったニジンスキーとカルサヴィナの姿は残されませんでしたが、モントゥーによる演奏が鮮明な録音で残ったことで、私たちはその時代の息吹を直接感じとることができます。

1959年4月ロンドン、キングズウェイ・ホール録音。

微妙なニュアンスの豊かさ、スポーツ的にとどまらない陶酔感、推進力を裏付ける音楽性・・・。

レパートリーの広さ、鮮やかに浮き上がる音楽、傑作の真の姿を伝える、、、ら見出しに踊る、89年の生涯で最も名盤の多い指揮者です。50歳を過ぎてからはオペラを振る機会は限られ、コンサート指揮者としての活動がメインで、サンフランシスコ交響楽団によるストラヴィンスキーの『春の祭典』(1945年録音)、ボストン交響楽団によるチャイコフスキーの交響曲第4番(1959年録音)、第5番(1958年録音)、ロンドン交響楽団によるベートーヴェンの交響曲第4番(1959年録音)、第7番(1961年録音)、第9番「合唱」(1962年録音)、ブラームスの交響曲第2番(1962年録音)、ドヴォルザークの交響曲第7番(1959年録音)、エルガーの「エニグマ変奏曲」(1958年録音)、ドビュッシーの交響的断章『聖セバスティアンの殉教』(1963年録音)、コンセルトヘボウ管弦楽団によるベートーヴェンの交響曲第3番「英雄」(1962年録音)、北ドイツ放送響によるモーツァルトの交響曲第35番「ハフナー」(1964年録音)はステレオ録音でもあり、指揮者の偉大さを伝える名演奏として聴いておきたい。男盛りの年代を第一次世界大戦の中で棒に振ったが、第一次世界大戦勃発後、軍役から帰還すると渡米。1917年から1919年までメトロポリタン・オペラ、1919年から1924年までボストン交響楽団、1924年から1934年までアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団で(メンゲルベルクに次ぐ第2指揮者として)指揮をしていた。同時期、パリ交響楽団を創設して幻想交響曲などの録音を発表する傍ら、指揮者養成のためのエコール・モントゥーを設立している。第二次世界大戦後の動乱をアメリカにいたことは回避できたが、傑作の真の姿を伝える指揮者として多くの録音を行った。

一言で表現すれば、明快さ、明朗な演奏!!!曖昧な部分がなく、それでいてスケールは極めて大きい。1950年代は主にボストン響の指揮台に立ち、1961年にロンドン交響楽団の首席指揮者に就任。すでに86歳になっていたが、ロンドン交響楽団とは相性が良く、25年契約が交わされたというから驚きだ。

モントゥーは1961年、英デッカにもう1枚、ラヴェルをドビュッシーとともに録音しました。この年はモントゥーが86歳にしてロンドン交響楽団の首席指揮者に就任し、世界の音楽ファンを驚かせた年でもありました。いずれも名演、名録音の誉れ高いものですが、中でもドビュッシーの『牧神の午後への前奏曲』が注目されます。1894年の初演時から評判が高かったこの作品は、1912年に「バレエ・リュス」によるニジンスキー振付のもとバレエ化され、音楽史上だけでなくバレエ史上も不滅の作品となりました。この「バレエ・リュス」初演の指揮を執ったのもモントゥーでした。モントゥーの指揮で聴く端然とした音楽の進行とむせるような官能性は、ドビュッシー、及びニジンスキーの作品世界に相応しいものと言えるでしょう。

晩年残された録音は全て傾聴に値するといいたくなるほどの名演揃いで、加えて、最晩年になってもあまり衰えることの無かった気力・体力にも恵まれた所為か、ステレオ録音にも素晴らしい演奏がたくさん残されている。ワルターと同じで70歳を過ぎてから益々意気盛んといった健康的な快速テンポはこの老人の何処に潜んでいるのだろうか。

メカニックな響きはどこにもなく、細部を緻密に掘り下げるのではなく、全体の曲の雰囲気作りと大きな有機的なフレージングを信条とした演奏は、今聴いても新鮮です。晩年に近づくにベートーヴェンやブラームスなどの古典モノに傾倒した指揮者でしたが、しかし、本盤を聴くと、やはりモントゥーはフランス人としみじみ思います。

レコードのディテール

Monteux, London Symphony Orchestra – Ravel, Daphnis Et Chloéプロダクト

- レコード番号

- LXT5536

- 作曲家

- モーリス・ラヴェル

- ロンドン交響楽団

- 指揮者

- ピエール・モントゥー

- 録音種別

- MONO

- 製盤国

- GB(イギリス)盤

ORANGE WITH SILVER LETTERING, MONO 1枚組(150g), Stamper 3A/2A。

優秀録音、コレクションアイテム Decca ffrr Silver inner-groove 英国 DECCA ffrr 録音LP、LXT ナンバーのオリジナル。

58年頃までのプレスで、オレンジ地に銀文字の『内溝』タイプ。耳マークがあります。音場型のステレオ盤に比べてモノラルは音像型。総じてモノラル盤の音質はステレオ盤より中低音域が厚く、コシがあるので同じ演奏のステレオ盤より明らかに好ましいものも少なくない良い音です。また、こうしたモノラル盤は単にモノーラルになっているだけではなく、ステレオ盤とは別にセッション録音したのがあります。

モノーラル盤はステレオ盤より力感があり、そこはブルーノートのモノラル盤と共通していますが奥行きでオーケストラの存在感を出している点で、わたしはオレンジラベル盤が好きです。

レコードのステレオ録音は、英国 DECCA が先頭を走っていた。英 DECCA は、1941年頃に開発した高音質録音 ffrr の技術を用いて、1945年には高音質 SPレコードを、1949年には高音質 LPレコードを発表した。その高音質の素晴らしさはあっという間に、オーディオ・マニアや音楽愛好家を虜にしてしまった。ステレオ録音黎明期1958年から、FFSS ( Full Frequency Stereo Sound )と呼ばれる先進技術を武器に、数多くの優秀なステレオ録音のレコードを発売し、アナログ盤時代の高音質録音の代名詞的存在として「ステレオはロンドン」というイメージを決定づけ君臨しつづけた。1958年より始まったステレオ・レコードのカッティングは、世界初のハーフ・スピードカッティング。 この技術は1968年ノイマン SX-68 を導入するまで続けられた。

最近のワイドレンジだけれどもどこか薄い音とは違う…

その真相はニール・ヤングによる今のアナログ・レコードへのダメ出しが分かりやすい。

現在は CD 音源、ハイレゾ音源、デジタル・ストリーミング音源と音質も方式も様々だが、アナログ・レコードもアメリカのアンティークショップから発売されるものを中心にブームになっている。

自身もストリーミング会社を起こしたニール・ヤングがアナログ・レコードに対して物申した。

現在のアナログ・レコードは CD マスター音源から作られており CD を超える音質となっていないそうだ。そして、これはデジタルよりもアナログが優位だとは言ってはいない。

SACD で日常的に聴いているとワイドレンジにゆとりがあることが感じられる。デジタル録音はアナログ・マイクで拾った音をデジタル化される。CD 用のマスター音源は、これにイコールではない。市販されている CD は規格が定められていて容量に制限が有る。

低い音、高い音(正確には周波数帯だが)を CD に入れられる範囲にカットされている音を聞いている。

一方、その昔のアナログ・レコードはアナログで録音され、その音源からレコードを製作していたので全ての拾える限りの音を捉えていました。ただプレス時の条件で個体差があるし、再生を重ねた時の摩耗、そして40年、50年もたった当時のレコード盤に使用されたマテリアルの経年劣化など、レコード盤の物理的な限界はあるとしてもね。

デジタルは経年劣化や摩耗による低音の破壊は起こらない。ハイレゾ音源とは、デジタル録音した時にカットしていない音質を保ったままデジタル化した音源だ。(アナログは60分の音楽は60分分の録音テープが必要ですが、デジタルでは一様ではない。だから一概には定められないが、現在の市販 CD にハイレゾ音源のそのままを入れると10分ぐらいの再生しかできないので商売に成り立たない。)マーティ・フリードマンもタモリ倶楽部で空耳アワード2015の回の時に音楽はベースラインが心地よいのに、「パソコンで音楽聞くと悲しくなります。ベースが聞こえないじゃないですか」って嘆いていましたね。

《独シルヴァー・ラベル》DE ARCHIV SAPM138 438/39 カール・リヒター ミュンヘン・バッハ管弦 バッハ・ブランデンブルク協奏曲(全曲)

《独シルヴァー・ラベル》DE ARCHIV SAPM138 438/39 カール・リヒター ミュンヘン・バッハ管弦 バッハ・ブランデンブルク協奏曲(全曲)