商品価格改定のお知らせ

平素よりオヤッグサウンド製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。昨今の原材料費、包装資材費などの継続的な高騰を受け、企業努力によるコスト吸収に努めてまいりましたが、現状の価格維持が困難な状況となっております。

つきましては、誠に心苦しい限りではございますが、2025年4月21日より、全商品の価格を改定させていただくこととなりました。

皆さまにはご負担をおかけいたしますが、今後もより良い製品をお届けできるよう努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

今後ともオヤッグサウンドをよろしくお願いいたします。

2025年3月1日

オヤッグサウンド

代表 南野 勝

- OYAG SOUND 価格改定表

- LP用価格は税込み価格品名現行

価格新価格OYAG33-200cc9901,210OYAG33-500cc2,0902,310OYAG33-1000cc3,1903,410OYAG33-2000cc5,0605,280OYAG33-4000cc8,0308,250

- OYAG SOUND 価格改定表

- SP用価格は税込み価格品名現行

価格新価格OYAG78-200cc9901,210OYAG78-500cc2,0902,310OYAG78-1000cc3,1903,410OYAG78-2000cc5,0605,280OYAG78-4000cc8,0308,250

- OYAG SOUND

価格改定表 - LP,SP用価格は税込品名現行

価格新価格OYAGクロス770880

4月21日より新価格でお願いします。

アナログレコードの文化を守るOYAG SOUND

OYAG(オヤッグ)レコードクリーナークロス 20枚

OYAGクリーニング液とコンビで使う「OYAGレコードクリーナークロス」でレコードクリーニングがお手軽に安全に行うことが出来ます。

OYAGクロスは長年レコードクリーニングを研究してたどり着いた優れものです。

まずそのしっとりとしたソフトな質感、毛羽立ちが無く、全くレコードを傷つけることがありません、 くまなくレコードの音溝に入り込み汚れを吸い取ります。

しかも強靱で使用後の汚れたクロスを水洗い乾燥することで再び元の質感がよみがえり、再使用ができます。

このように他社では見られないすばらしい特徴をそなえたOYAGクロスはメーカーに直接交渉して開発を依頼し、少量の納品を可能としました。

それにはアナログレコードの文化を守るにはこのクロスがどうしても必要である、と開発者の強い意見がメーカー担当者を動かしたものです。

OYAGクロスは長年レコードクリーニングを研究してたどり着いた優れものです。

まずそのしっとりとしたソフトな質感、毛羽立ちが無く、全くレコードを傷つけることがありません、 くまなくレコードの音溝に入り込み汚れを吸い取ります。

しかも強靱で使用後の汚れたクロスを水洗い乾燥することで再び元の質感がよみがえり、再使用ができます。

このように他社では見られないすばらしい特徴をそなえたOYAGクロスはメーカーに直接交渉して開発を依頼し、少量の納品を可能としました。

それにはアナログレコードの文化を守るにはこのクロスがどうしても必要である、と開発者の強い意見がメーカー担当者を動かしたものです。

OYAG レコードクリーナー LP,EP用 200CC【新パッケージ】

見た目にはわからないレコードの汚れは、 ノイズ・傷の原因。 そんな汚れをしっかりと落とし、 汚れ・静電気の発生を抑え、クリアな音が蘇る。

レコードを永く楽しんでいただくために生まれたクリーニング剤です。

長年レコードを愛用してきたオーディオマニアが開発したレコードクリーニング液です。

レコードにOYAG33を滴下し、OYAGクロスで拭き取るだけで、レコードの汚れと静電気を取り新品のような艶がよみがえります。

しかも1度クリーニングしたレコードは静電気の発生が押さえられますので、汚れがつきにくくなります。

OYAGは1液完結タイプですので、簡単で手間がかかりません。

クリーニング後のレコードはノイズが軽減され、ノイズを気にすることなく音楽に集中できます。

そして再生された音はのびのびと今まで聞こえなかった音まで聴こえます。

まるでカートリッジのグレードをワンランクかツーランク上げたような印象をうけます。

レコードを永く楽しんでいただくために生まれたクリーニング剤です。

長年レコードを愛用してきたオーディオマニアが開発したレコードクリーニング液です。

レコードにOYAG33を滴下し、OYAGクロスで拭き取るだけで、レコードの汚れと静電気を取り新品のような艶がよみがえります。

しかも1度クリーニングしたレコードは静電気の発生が押さえられますので、汚れがつきにくくなります。

OYAGは1液完結タイプですので、簡単で手間がかかりません。

クリーニング後のレコードはノイズが軽減され、ノイズを気にすることなく音楽に集中できます。

そして再生された音はのびのびと今まで聞こえなかった音まで聴こえます。

まるでカートリッジのグレードをワンランクかツーランク上げたような印象をうけます。

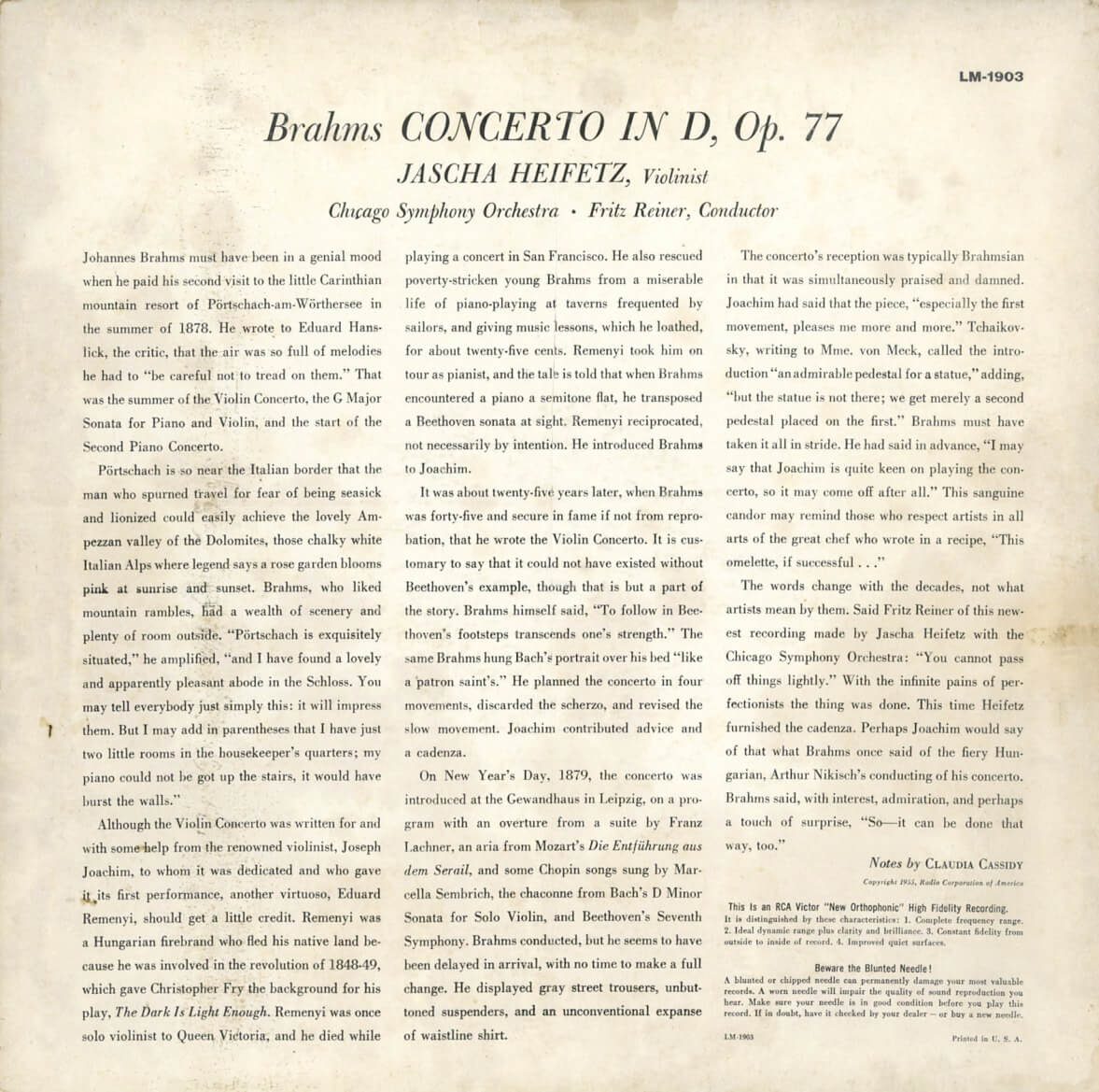

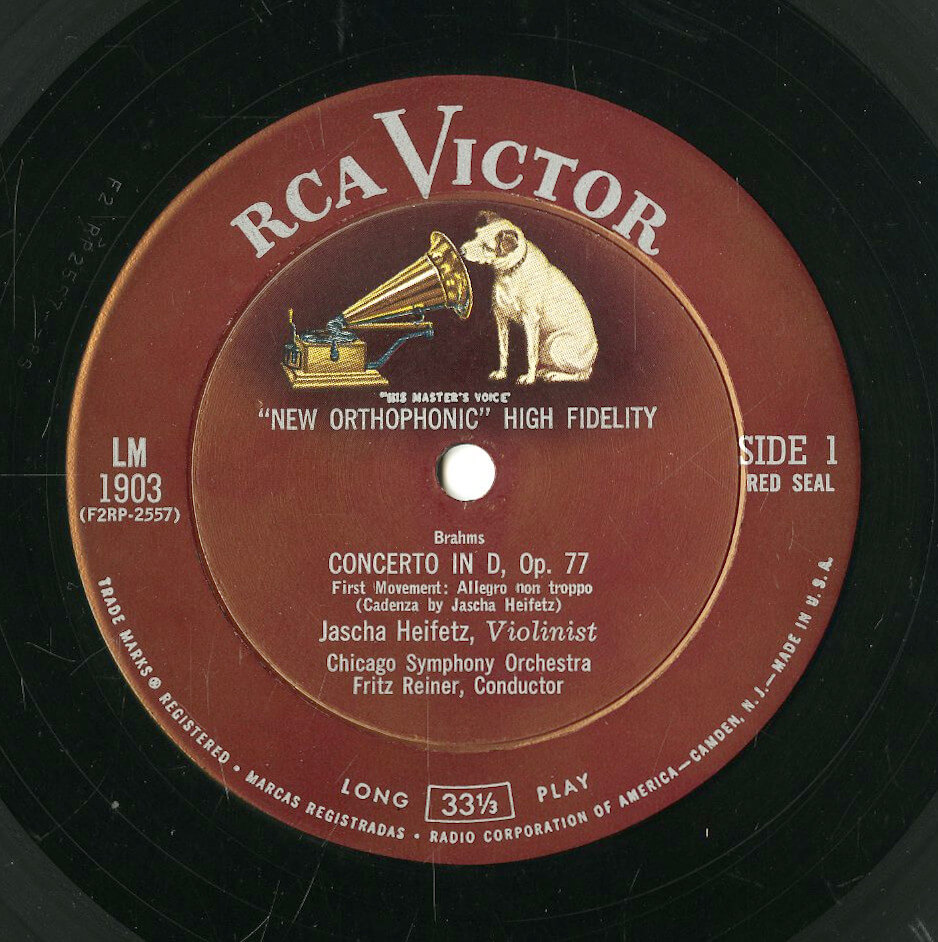

《米シェード・ドッグ盤》US RCA LM1903 ハイフェッツ&ライナー ブラームス・ヴァイオリン協奏曲

《米シェード・ドッグ盤》US RCA LM1903 ハイフェッツ&ライナー ブラームス・ヴァイオリン協奏曲